自動運転の研究は、意外に旧くから行なわれていた。1920年代には既に概念が確立しており、1950年代に入ると走行試験が行われていたという。わが国でも、1977年に筑波大学が半自動運転を実現している。こういった低速試験や、新都市交通のような閉鎖空間における運用であれば、自動運転はそれほど難しいものではない。しかし、高速でクルマが行き交うだけではなく、人や自転車が縦横無尽に通行する公道となると、そう簡単なものではないのである。

1994年に設立された道路・交通・車輌インテリジェント化推進協議会(VERTIS)で、国は自動運転の実現に向けた取り組みを具体化していった。協議会は2004年にセカンドステージに入り、ITS(Intelligent Transport Systems、高度道路交通システム)推進会議にバトンタッチをしたあと、2013年からはITS Japanが事業を引き継いでいる。

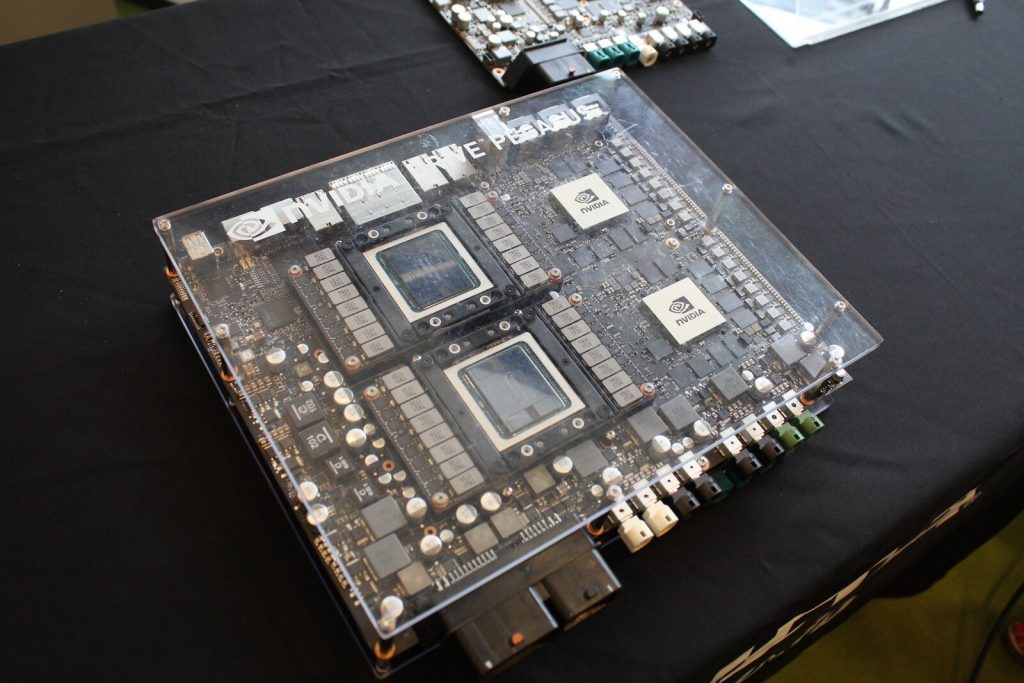

当初は車輌だけではなく、道路側にも相応のインフラを整備する必要があると考えられていたそうだ。しかし、センサー技術の発達(例えば、高解像度カメラ・ミリ波など)やそれで得た情報の解析力の向上(たとえば、「SoC、システムオンチップ」=CPU自体にPCの機能が盛り込まれているもの)が著しかったこともあり、現在は車輌側の装置を開発することに重点が置かれている。

自動運転を公道で行なうためには、コントロール装置が様々な情報を一度に処理をして的確な判断を下し、車輌をいち早く操作しなければならない。たとえば、高精細な3Dマップに表示される地図と、LiDAR(赤外線レーザースキャナ)で得られる実際の道路状況を比較して、走行位置を正確に把握するという高度な情報処理能力が、求められるなどといったことだ。

トラックが完全自動運転を実現できるようになれば、2024年問題の解決も夢ではなくなるだろう。ただ、完全自動運転に至るには越えなければならないハードルが多く、一朝一夕に実現できるものではない。現実的なのは、半閉鎖空間といえる高速道路上の自動運転だと考えられる。ここには自動車しか走っていないために、歩行者や自転車によるイレギュラーな事態が発生しない。ゆえに、車輌をコントロールする際に処理する情報量が、ある程度抑えることができるのだ。

完全自動運転の場合、その間は基本的にドライバーが運転業務を離れることができる。これまで悩みの種となっていた「430休憩」も、確保しやすくなるということだ。まるでSFのようにも思えるが、トラックだからこそ導入がしやすいという側面もある。

先にも触れたように、自動運転の要はセンサーだ。これが周りの情報を収集することになるのだが、それは車輌の上下左右360°といった全方向に及ぶ。それも、遠方・車輌直下の両方をカバーしなければならない。このとき、トラックは高さがあるのでセンサーを取り付ける位置の自由度が高いのだ。特に、乗用車はボンネットがあるので前方直下をカバーすることが難しいとされるが、トラックならそういった心配がない。

とはいえ、車体が大きく重量もあるので安全対策をしっかり施す必要がある。万一の際でも急制動や急旋回は、車体のバランスを崩す危険があるから避けなければならないのだ。コマーシャルを見ていると、手放し運転がすぐそこにまで来ているように感じるが、完全自動運転に至るためにはもう少し時間が必要なようである。