ヤマト運輸と京セラコミュニケーションシステム(KCCS)、Packcity Japanの3社は、無人自動配送ロボットによる移動型宅配サービスの実証実験を、北海道石狩市緑苑台東地区の一部エリアで2024年9月11日から10月末まで実施すると発表した。

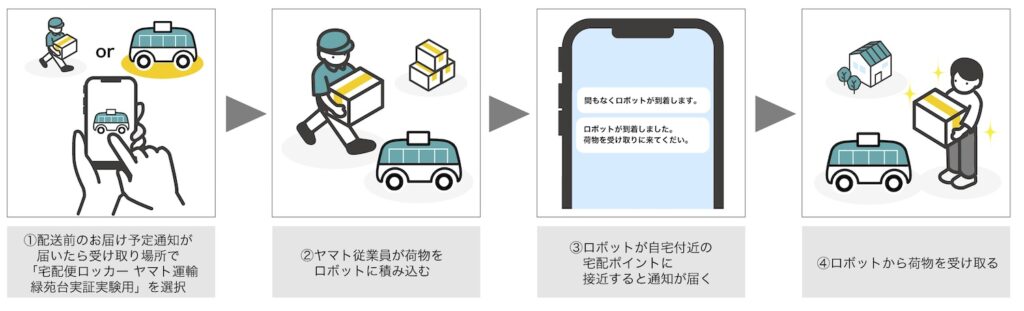

これは車道を走行する中速・中型の無人自動配送ロボットにオープン型宅配便ロッカー「PUDOステーション」を搭載して、宅急便の集荷と配送を行うもの。

すなわち無人自動配送ロボットに宅配便を受け取れるロッカーを組み合わせ、届け先まで運ぶ移動型宅配サービスの検証を行うのだ。 ただし走行ルートの関係上、自宅から徒歩1分圏内の宅配ポイントに停車する予定だという。

具体的には、北海道石狩市緑苑台東地区在住でヤマト運輸の「クロネコメンバーズ」会員を対象に宅配サービスを無人配送ロボットによって行なう。現時点では扱えるのは宅急便120サイズまでの荷物に限られる。

ここで問題になるのが不在による再配達だ。この宅配ロボットによる配達は、自宅でユーザーが荷物の到着を待っていることが前提になっている。1台の自動運転車が備える宅配ロッカーの数は限られるから、配達時間の予告と実際のズレは少ないだろうが、突発的な要件で玄関先まで荷物を取りに行けないという状況が発生することはあり得ない話では無い。

そのあたりも含めて、オープン型宅配ロッカーを配送ロボットに届けさせて、どの程度の配達率(再配達の割合や効率も含めて)を示せるか、ユーザーの使い勝手はどうか、という検証が今回の実験の目的だろう。

また今回の実証実験では、配達だけでなく集荷も行なう計画だ。これにより自宅から離れることなく宅配便のやりとりが無人で実現できることになる。今後、宅配便を運ぶドライバーが不足することは明白であるから、将来に備えて解決策を探すことは重要なことだ。

これは運転免許を返納して、公共交通機関では移動が大変な高齢者にも有効なサービスのように思えるが、実際には高齢者にはスマホアプリを使いこなすのはかなりハードルが高い。

マンションなどの集合型住宅では、エントランスに宅配ボックスを設けて、住民がそれらを利用していくようになるのだろうが、戸建住宅が並ぶエリアでは宅配ボックスを設置しても利便性は高まらないから、今回の実証実験のような無人移動サービスが有効な対策となりそうだ。

これは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が公募し、2022年6月にKCCSが採択された「革新的ロボット研究開発基盤構築事業/自動配送ロ ボットによる配送サービスの実現」の取り組みの一環として実施される実証実験で、ヤマト運輸やKCCSが社内の予算で開発しているものではない。

よって残念ながら、この後でこのシステムがすぐに実用化されることはないだろうが、物流のラストワンマイル問題の省人力化に向けた大きな前進であることは間違いなさそうだ。