四季のある日本にとって夏が暑いのは当たり前だが、近年は各地ともに記録的な高温に見舞われている。熱中症対策などという言葉は、ここ10年ほどの間に注目されるようになってきたものだ。さらに、最大瞬間風速50m/s以上の暴風・竜巻の頻発・線状降水帯などといった現象も、以前はそれほど発生していなかったのではないだろうか。これらには複合的な原因があるようだが、共通する要因は地球温暖化だといわれている。

地球温暖化現象についても、なぜそのようなことになったのかということには諸説あるものの、大量にCO2が排出されたことが問題であったのは間違いなさそうだ。そこで、カーボンニュートラルの必要性が訴えられるようになったのだ。これは「温室効果ガス(主にCO2)の排出を全体としてゼロとするというものだ。すなわち、排出しないということではない。わかりやすくいうと、排出せざるを得なかった分に対して、同じ量を「吸収」「除去」することで差し引きゼロを目指すという考え方だ。

言うまでもないが、トラックは内燃機関を動力としているのでCO2を排出する。それが日本全国を走り回っているのだから、カーボンニュートラルの観点からは、対策の優先順位が高いといえよう。これまでも、トラックの排出ガス浄化には様々な技術が投入されて成果を上げてきたが、カーボンニュートラル推進のためには、さらに高い技術と早い対応が要求されているのである。

そこで、一番に思い浮かぶのが電動車輌(EV)である。何しろ、内燃機関を使用しないのだから、車輌だけで考えればカーボンニュートラルどころか、CO2の排出自体がゼロになる。しかし、車輌本体の製造過程だけではなく、電気をどのようにして発生させるのか(とくに、大量にCO2を発生させる火力発電)などの問題もある。太陽光発電など再生可能エネルギーについても、代替手段にするにはコストや技術などの改善が不可欠だ。

次に考えられるのが水素を使用する方法。これには、2つの選択肢が存在する。ひとつは、水素を燃料にする内燃機関を使った仕組みだ。これは、現在のガソリン・ディーゼル内燃機関と機構が類似しており、技術の流用が容易という利点がある。ただ、エンジンオイルがわずかに燃焼するので、CO2の排出をゼロにするためには植物性オイルを使用するなどといった工夫が必要だ。もうひとつは、燃料電池によるEVである。いずれも、コストや水素の供給という問題を抱えているため、商用車であるトラックに採用するには、もう少し時間が必要なようだ。

ヨーロッパを中心に研究・普及が進んでいる技術に、水素化植物油(HVO)がある。これは、植物性の食用廃油を濾過・水素分解をして生成する再生油だ。これも、再生油を燃料とする内燃機関だからCO2の排出はあるが、植物油は光合成でCO2を吸収する植物が原料なので、カーボンニュートラルの達成が可能である。ただ、廃油は排出量に限りがあるなど、必要量の確保が難しいとされている。

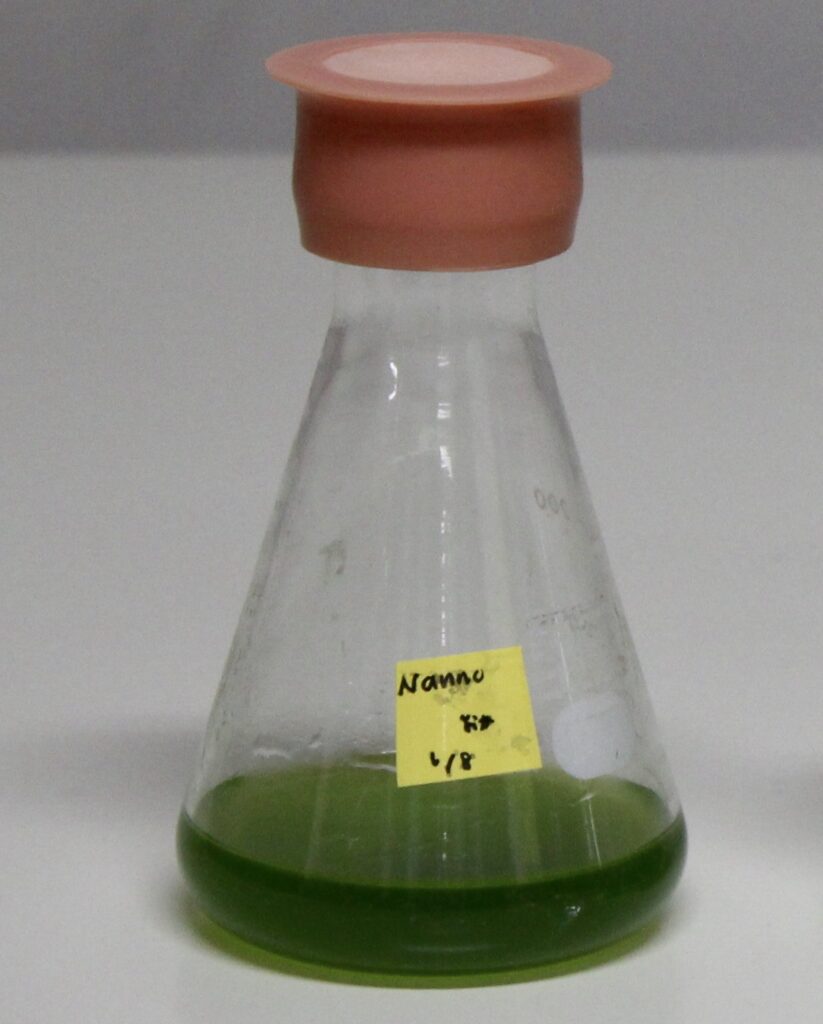

そこで、廃油ではなく植物から直接燃料を作るバイオ燃料を使用することも、選択肢として考えられることになる。とくに、アルコール燃料は自動車の創成期から研究されており、2000年ごろには本格的に導入が検討されてそれがバイオ燃料に繋がっているのだ。しかし、コスト面・生産面・流通面などに課題が多く、実現には時間がかかりそうな状況である。トラックのカーボンニュートラルは喫緊の課題だが、いずれも決め手に欠けるところがあるといえよう。人類の明るい未来のためにも、早期の実現が求められている。