目立たないけど、トラックにとって非常に重要なパーツがあります。その名も「DPF」と「EGR」。名前だけ聞いて、その役目がわかるならかなりのトラックマニアでしょう。この聞きなれないふたつのパーツがあってこそ、トラックはもちろん物流が動いているといっても過言ではないのです。

ではさっそくDPFとEGRについて説明していきましょう。

排ガスを浄化する装置がDPFです。正式名称は「ディーゼル微粒子捕集フィルター」で、「Diesel particulate filter」の頭文字を取ってDPFと呼ばれています。その役目はディーゼルエンジンの排気ガスに含まれる有害物質をフィルターで集め、大気中に排出しないよう走行中に燃焼除去をして自動再生を行う装置です。

このDPFが故障すると、フィルター機能が低下して自動浄化機能が作用せず、排ガスの浄化ができません。DPFのトラブルはインジケーターランプの点灯により判断できますので、早めにDPFの再生作業を行う必要があります。

このDPFのトラブルが起きる原因はさまざまですが、エンジンの回転数を上げられない場所をよく走行する、排ガス温度が十分に上がりきらない状態で走行することが多い、エンジンの始動停止・アイドリングが多いなどが考えられます。

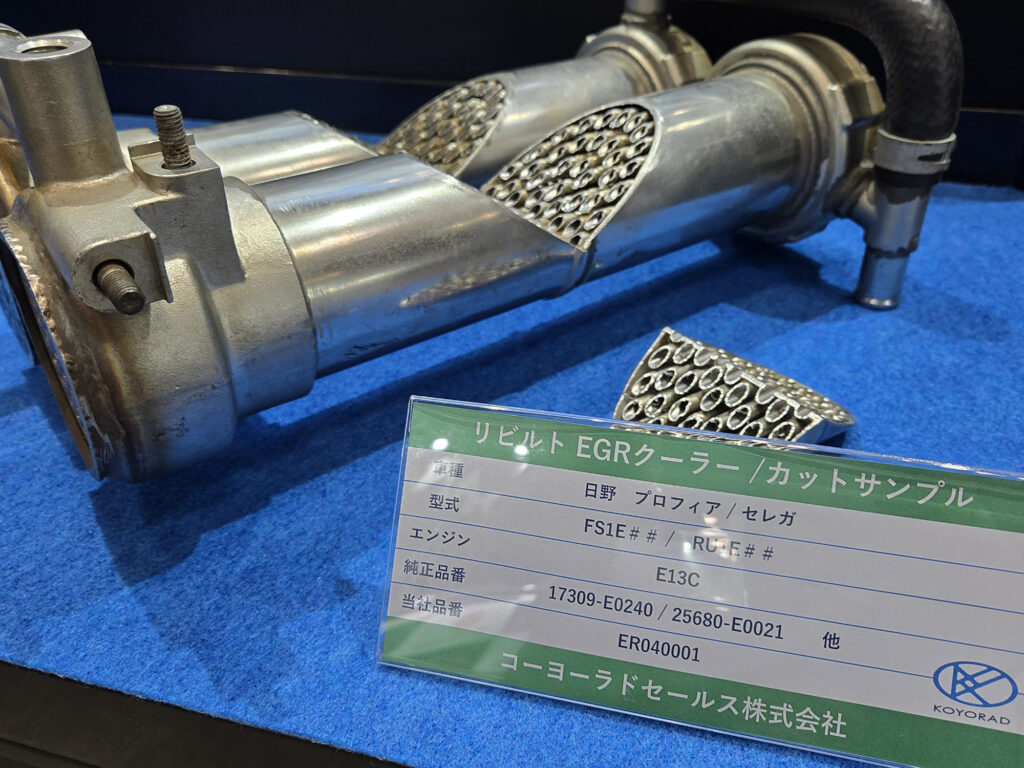

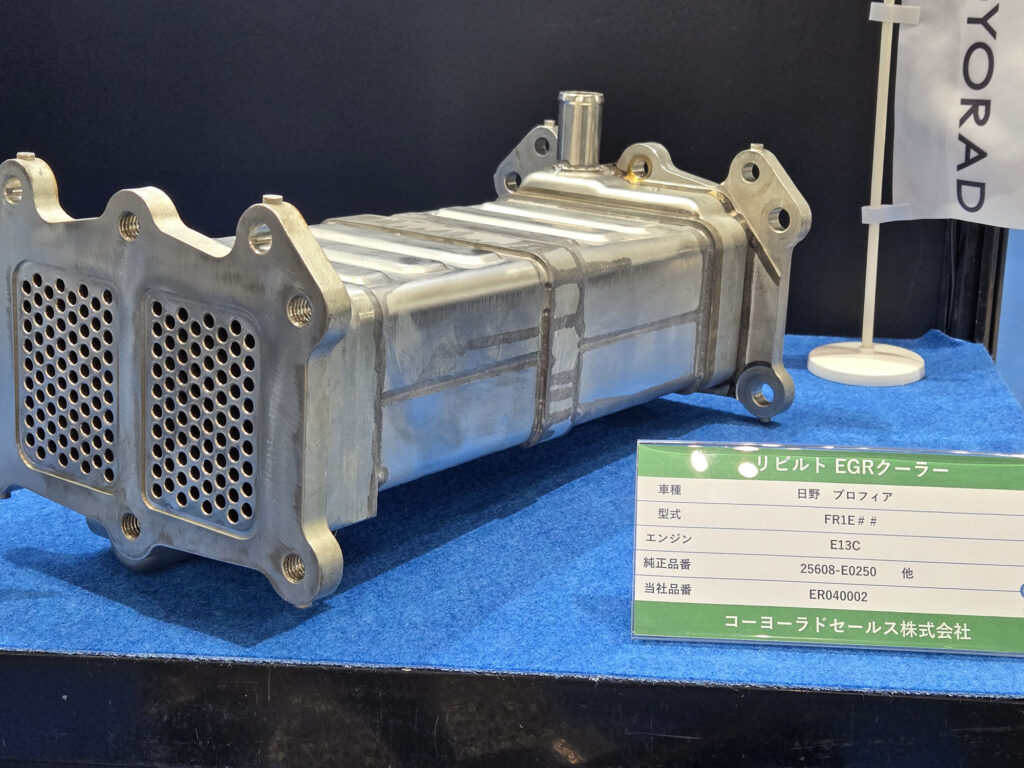

では次にEGRという装置についてです。EGRは「排気再循環」のことで、簡単に仕組みを説明すると、エンジンに搭載して排気ガスを再循環させる装置です。そしてEGRの大きな役割を簡単に説明しましょう。

エンジンに取り入れる吸気には酸素が多く含まれており、エンジンの燃焼温度が上がります。そして有害なNOxは、エンジン内の燃焼温度が高くなることで、酸素と窒素が結びついた際に発生するのです。そこでEGRによって、基本的には酸素が含まれていない排気ガスを吸気に取り入れれば酸素濃度が下がり、燃焼温度を低く抑えることができます。その結果、有害物質の生成を抑えるという仕組みです。

NOxは人の呼吸器などに悪影響を与えるほか、光化学スモッグや酸性雨の原因にもなる環境に非常に悪影響を及ぼす物質であることから、EGRが非常に有効な装置であることはお分かりいただけると思います。

物流を支えるため膨大な数のトラックが走っているだけに、こうした環境への配慮も十分に行うことが重要なのです。

予備知識としてEGRには内部EGRと外部EGRがあることも追記しておきます。外部EGRは、内部EGRよりも排ガスの量や温度を調整しやすい仕組みのため、ディーゼルエンジンが多いトラックには、外部EGRが多く利用される傾向にあります。