クルマの基本性能に走る・曲がる・止まるという3項目がありますが、もちろんトラックにも当てはまります。そのなかで今回は止まるためのブレーキについての話です。

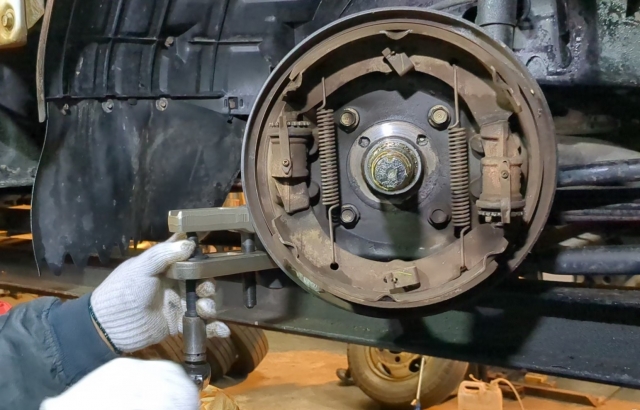

トラックは乗用車と比べてその重量がかなり重いため、より制動能力の高いブレーキが搭載されています。そして、トラックのブレーキシステムは大きく分けて「ディスクブレーキ」と「ドラムブレーキ」の2種類に分類されるのです。

それぞれにメリットとデメリットがあり、ディスクブレーキは制動力の安定感と放熱性に優れていますが、ドラムブレーキは放熱性が悪いものの低コストなのです。

この2種類のブレーキは、前輪にはディスク後輪にドラムが組み合わされたり、ディスクブレーキのみ装着など、車種によっても変わってきます。もちろん、コストを考えなければ全輪ディスクブレーキというのが理想でしょう。

このディスクブレーキとドラムブレーキは乗用車にも採用されているもので、その仕組みは同じものです。しかしトラックと乗用車で大きく違うのが、ブレーキペダルを踏み込んだ力をブレーキに伝える手段であり、油圧式とエアー式のブレーキに分けられます。さらに補助ブレーキ(リターダー)と呼ばれるものを入れて3種類がトラックに採用されるブレーキなのです。

油圧ブレーキ

油圧式ブレーキは乗用車にも広く採用される一般的なブレーキ制御システムで、ブレーキペダルに加わった力をマスターシリンダー内で油圧に置き換えブレーキドラムやディスクキャリパーに伝達し制動力が発生する仕組みです。油圧ブレーキを採用しているのは小型クラスのトラックに多い傾向があります。

エアブレーキ

エアブレーキはトラック独自のブレーキで、ブレーキシステム内部に、圧縮空気を溜め、高圧の空気圧を利用してブレーキディスクをホイールに押さえつけてブレーキをかける仕組みです。エアブレーキは高圧な圧縮空気でブレーキシリンダを動かすため、非常に制動力の高いため、電車やバス、中型・大型のトラックなどに利用されています。

ちなみにトラックの場合、最大積載した時の車輌総重量の制動可能能力に設定されているために、空車や積載量の少ない場合には効き過ぎてしまうこともあり、エアブレーキのブレーキペダルの踏み方にはコツが必要とも言われています。

そして3つ目のブレーキが補助ブレーキ(リターダー)です。補助ブレーキの総称がリターダーでトラックの減速をアシストしてフットブレーキの制動力の効果を高める働きを行います。そして細かく以下の3つに分かれています。

排気ブレーキ

排気ブレーキは、エンジンブレーキ効果が弱いディーゼルエンジンに、補足としてエンジンブレーキ効果を持たせるために付加されたブレーキです。スイッチを入れておけば、アクセルからオフで、自動的にブレーキが起動します。起動中は、排気バルブが閉まりエンジンシリンダー内に排気抵抗が生じるため、その抵抗を利用しエンジンの回転を制御する仕組です。

エンジンリターダー

エンジンリターダーは、エンジンブレーキのひとつで排気ブレーキ同様、スイッチを入れておけば自動的に作動します(排気ブレーキは一定の排気圧力を超えると逆にエンジン回転を補助するようになってしまうので、適切な空気圧に調整するのがエンジンリターダー)。

排気ブレーキとエンジンリターダーがペアで作動することにより、トラックの補助ブレーキとしての効果を発揮します。

リターダー

永久磁石式や電磁石式、作動油などを利用してトラックの駆動を行うプロペラシャフトの回転に抵抗を発生させ減速効果を得るのがリターダーです。大型クラスのトラックに搭載される減速装置であり、小型クラスや中型クラスのトラックに搭載されることはありません。

見た目でわからないトラックのブレーキですが、巨大な車体を安全に運転するための装備がしっかりと備わっています。そして運転するにもそれなりの技術が必要という事ですね。