トラックに装着されている灯火類は数々あるが、なかでも筆者的にもっともおしとやかだと思うのが「車高灯」。その存在を主張するのではなく、優しい光はひっそりと咲く花のように思えるのだがいかがだろう。え? 車高灯って何だ? たしかに車高灯といわれてもピンと来ない可能性が高いのは間違いない。そこで今回はイマイチ影の薄い車高灯について説明しよう。

車高灯は「上側端灯」とも呼ばれ、車体前後の屋根の両端部に設置されている。車幅灯と同様に周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割を持っており、色や取り付け位置などが細かく法令で決められているのだ。

この車高灯が装着されているのは、ウイングやアルミバンといったルーフのあるトラックなのだが、すべてのルーフがあるトラックに装備されているかと言うとそうではない。なかには車高灯を装備していないトラックもあるが、これは車高灯には設置義務がないことが理由だ。保安基準を見ても「備えることができる」パーツのため、いうなればフォグランプのような扱いとなっている。

それゆえ、車高灯が装備されていなくても、車検に通らない違法改造にはならないのだ。

とはいえ、装着する場合は保安基準を守る必要があり、色や取り付け位置、点灯方法などが保安基準によって細かく定められている。

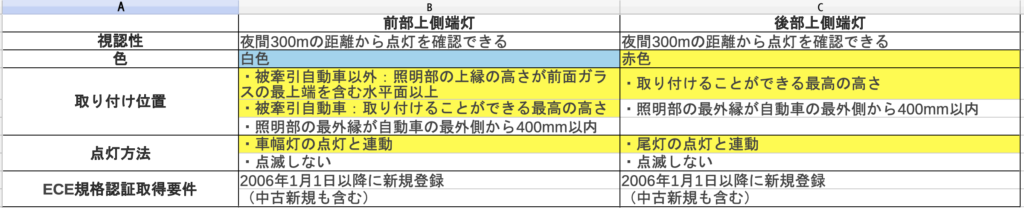

車高灯はトラックの前に装着する「前部上側端灯」と、後ろに装着する「後部上側端灯」の2種類がある。いずれも、トラックの存在を周囲へ示すために車体の上部外側に取り付けられる灯火なのだが、このふたつはまったく同じではなく異なる部分が少しあるので説明しよう。

前後で役目は同じながら、前と後ろで大きく違うのはその色。前側は白色だが、後部の車高灯は赤色の車高灯を装着しなければならない。もし、前部の白、後部の赤以外の灯火類を装着するなら、それは「その他の灯火」としての保安基準が適用されるので、車高灯とはならない。

さらに「その他の灯火」としての何らかの灯火類を装着する場合でも、前部に赤色、後部に白色のランプを装着することはできないので注意が必要だ。

ヘッドライトやブレーキランプに比較すると、装着位置も高く、大きくはないが、その意味を知るとついつい目で追ってしまう車高灯。それぞれ前と後ろで基準があるため紹介しておこう。

前部上側端灯の場合、夜間にその前方300mの距離から点灯を確認できるものであり、他の交通を妨げないものであること。色は白色で前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内だ。また車幅灯が点灯しているときに、消灯できない構造でなければならない。

一方で後部上側端灯の視認性は前部上側端灯と同じだが赤色のみが認められている。さらに点灯方法は、テールランプが点灯しているときに、消灯できない構造であること、と点滅しないことが条件で、連動する灯火類が前部上側端灯とは違っている。

こうしたルールがあるなかで、前方の車高灯だと色は白のみだが、屋根部以外なら青・オレンジも問題ない。まら後方の場合は、車高灯としては赤のみ可能であり、それ以外では青、オレンジ(条件付き)が可能ではある。

この規定を知っているとトラック前部に白以外、後部に赤以外の灯火類が付いている場合、それは車高灯ではなく、その他の灯火類と言うことがわかるのだ。

ぜひ夜間、トラックの後ろを走る機会があれば車高灯を見て欲しい。その控え目な灯りがなんとも言えぬトラックの後ろ姿を演出してくれていることに気が付くはずだ。