トラック後部に貼ってある「デジタコ装着車」というステッカーを見るたびに「なんでわざわざ、そんなことをアピールしているのだろう?」とずっと不思議に思っていた。

そして勝手な想像はどんどんと膨らんでいき「ああ、きっとデジタルのタコメーターが装着されていますよという自慢なんだな。普通自動車では、デジタルメーターなんて珍しくないのだからトラック業界は少し遅れているのだろうか」と、とんでもない勘違いをしていたのが恥ずかしい。

もっと言えばスポーツカーにありがちなDOHCとかTURBOなどのエンブレムと同じだとさえ思っていた。そして、同じような勘違いをしていた人は絶対に少なくないはず(だと信じたい)。ちょっとクルマに詳しい人なら、タコメーターがエンジンの回転計のことだと知っているわけだが、そこがこのデジタコ勘違い問題へとつながるわけだ。

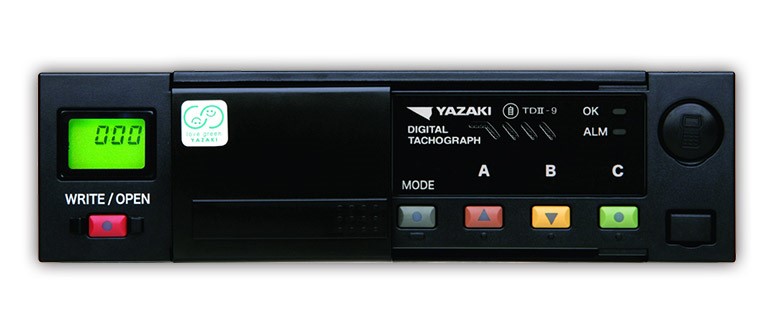

ではデジタコとは一体何か?トラックに装着されるデジタルタコグラフ(デジタコと略す)の正式名称は『デジタル式運行記録計』といい、車輌の運行時間や速度の変化などをグラフ化して記録する装置のことで、車輌総重量7トン以上、または最大積載量4トン以上のトラックやバス、タクシーなどの商用車に装着義務がある。

この記録されたデータは適切な運行管理のために使用され、制限速度をオーバーした危険な運転をしていないか、走行時間は適切か、ちゃんと休憩をしているかなど、ドライバーと周囲の安全のために、重要な役割を担っているのは間違いない。

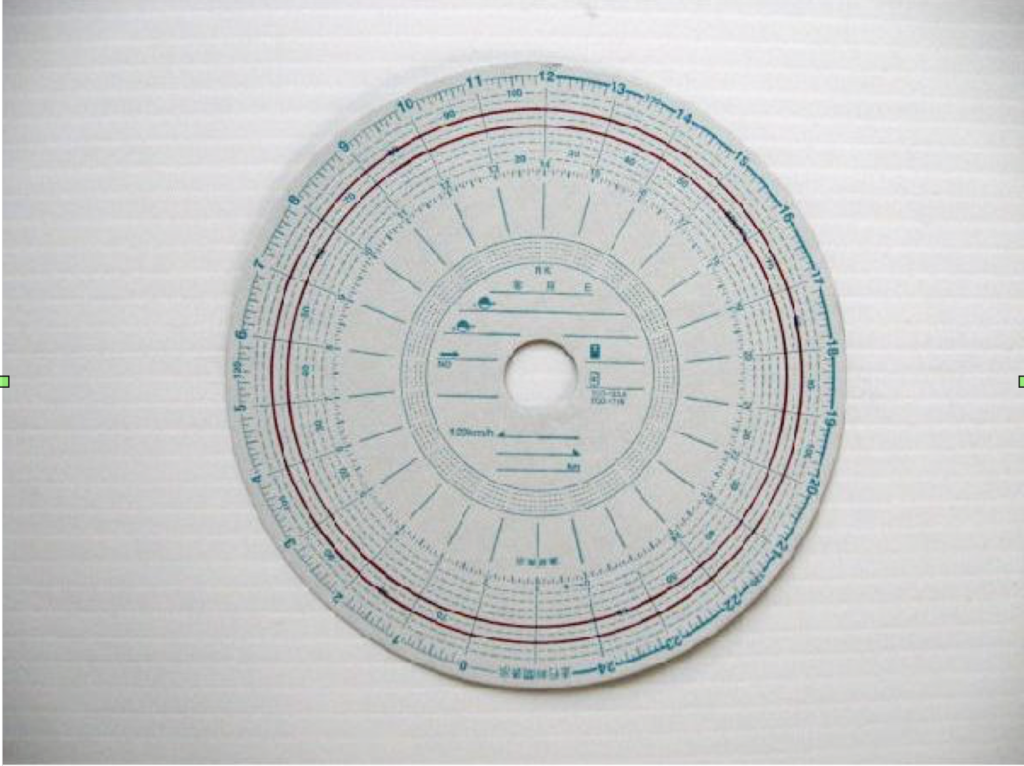

そんなタコグラフは、デジタコの他にもうひとつ「アナログ式タコグラフ」というのも存在する。これはデータをSDカードなどに記録するデジタコとは異なり、チャート紙と呼ばれる紙に記録する方式のタコグラフのこと。

こちらはデジタコと違い、エンジン回転数の変化や急加速・急減速、GPSによる位置情報などは記録することができない上に、チャート紙に記録されたデータを読み解くには専門知識が必要で時間もかかるため、アナログ方式ということになるわけだ。ただ、保存できるデータの種類こそ少ないが、アナタコは装着が比較的容易で初期費用が安いというメリットを持っている。

ちなみに、チャート紙は1回転で24時間になるように作られており、走行速度に応じで上下に動く針が取り付けられている。この針が記録紙に線を引くことで、何時にどのくらいのスピードで走っていたかを記録するという仕組みになっているため、デジタルと比較するとシンプルな仕組みである反面、データ読み取りに手間がかかるのがデメリットだろう。

チャート紙を使うアナタコ主流の時代を経て、今はほとんどのトラックでデジタコ装着へと変化し、その機能もバリエーションを増やしてきた。「速度・距離・時間」の記録のみに絞った製品や「速度・距離・時間」の記録に加え、ドライブレコーダーとの連携が可能な製品。さらには「速度・距離・時間」の記録に加え、燃費データの分析やドライバーのアルコールチェックなども可能な製品と、その選択肢も大きく増えたてきた。

では最後にデジタコを搭載していないとどうなる? と言う話で締めくくろう。2024年からデジタコの搭載が義務化されたが、デジタコが未装着だった場合は道路交通法の「記録義務違反」となるため、車輌が使えなくなるほか、罰金刑の対象となる。さらに処分を受けると1か月間仕事に従事できなくなり、企業も社会的な信用を失うリスクが考えられる。

またデジタコを装着していても不備があれば罰金刑の対象となるため、デジタコが正常に機能しているかは重要なポイント。

こうしたことから、デジタコはドライバーと周囲への安全はもちろん健全な労働環境の確保にも大いに役に立つ非常に重要なパーツという事がお分かりいただけるだろう。