何やら物々しい雰囲気の名前が付けられた「車両制限令」。いったいどんなルールのことを言っているのでしょう?

はじめに「車両制限令」を簡単に言うと、「道路を守ることと、交通における危険を防止するために、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めた政令(道路法第47条)のことです。さらに簡単な説明をするとすれば「決められた車のサイズや重さを超えて、通行してはいけません」というルールのことです。

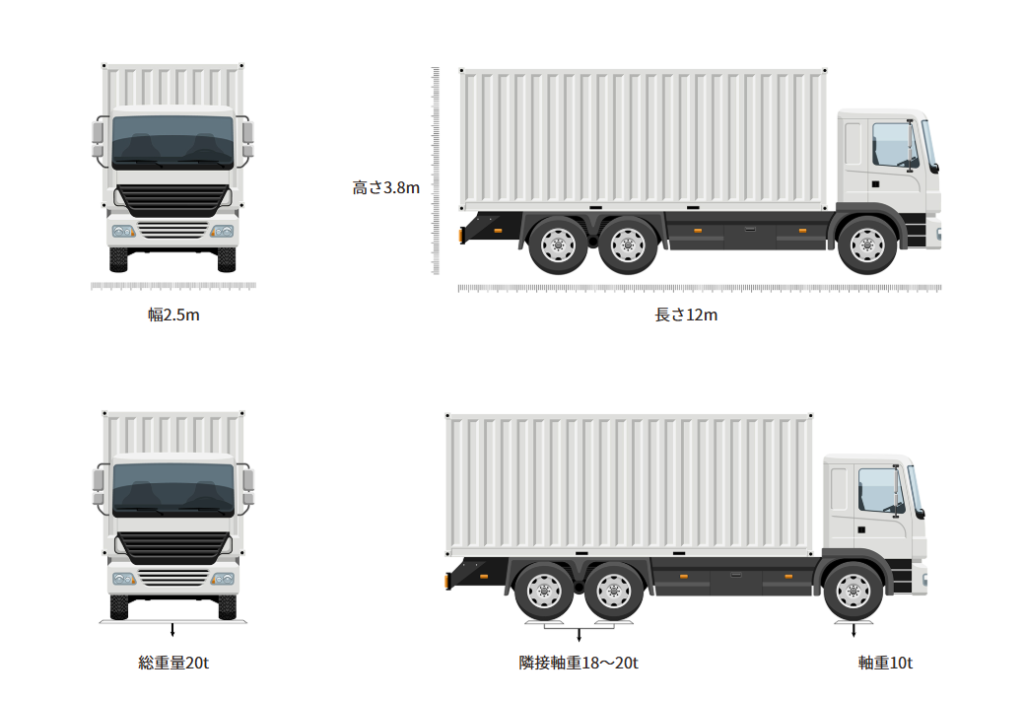

では実際にどのようなルールなのか説明しましょう。

まず高さ指定道路と重さ指定道路についてです。

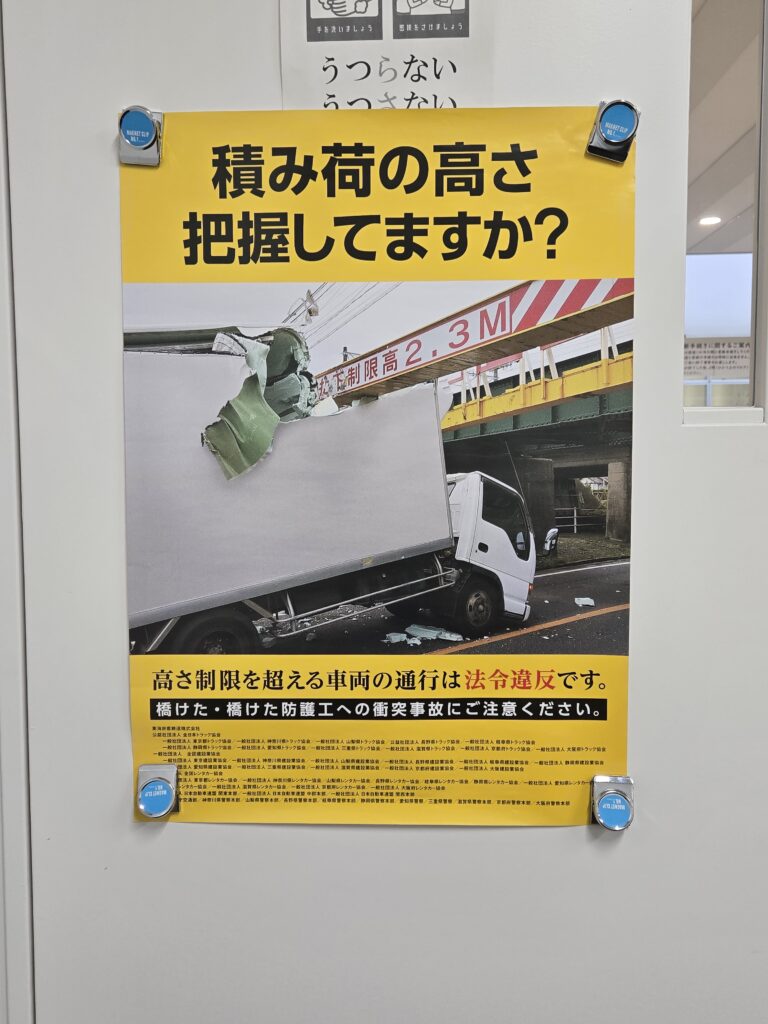

まず「高さ指定道路」。道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、高さの一般的制限値を4.1mとして指定した道路のことです。(高さが3.8mを超えても4.1m以下であれば一定の条件下で自由に走行できます)

この高さ指定道路を通行するためにいくつかの条件がありますので見てみましょう。ひとつめは走行位置の指定です。トンネルなどでは、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので、車線からはみ出さないよう走行する。道路に隣接する施設等に出入りするために車線からはみ出す場合は、標識や樹木などの上空障害に接触しないよう十分に注意して通行する。

さらに後方車両に対し十分な車間距離を確保し、横0.23メートル以上、縦0.12メートル以上(又は横0.12メートル以上、縦0.23メートル以上)の「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に取り付けること。

などが通行の条件です。

次に「重さ指定道路」の場合です。道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンとして指定した道路のことを指します。

これは以下のような決まりがあり、

「総重量20トンの場合は最遠軸距が5.5メートル未満」「22トンの場合は最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上。9メートル未満は20トン」「25トンの場合は最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン」と区分けされています。

そして、車両制限令の一般的制限値を超過する車両の通行には、あらかじめ道路管理者の「特殊車両通行許可等」が必要となります。

こうした重量制限にはそれぞれ理由があり、重量超過車両が走行すると、わだちができやすくなる、わだちにハンドルを取られる、わだちに溜まった雨水でスリップし、ハンドルやブレーキが効かなくなる場合がある他、重量超過車両は上り坂で速度が低下し、渋滞を発生させる原因にもなります。

一般的な乗用車にとっては、関係の薄い車両制限令ですが、トラッカーにとっては安全で円滑な運行において非常に重要なルールと言えます。

車両制限令等違反車両の事故は、レッカー車による吊り上げ作業や、長さ超過車両の車線閉塞など、現場の復旧に時間がかかる場合が多く、通行止めや交通渋滞などの時間を長引かせるケースが多いのも特徴です。

参考サイト