「ツインエンジン車」とは、その名のとおりふたつのエンジンを搭載した車輌のこと。元来は、前輪と後輪をそれぞれ別のエンジンで駆動させることができるようにして、高出力を生み出すことを目的としていたという。広義では2種類の動力装置(走行用とは限らない)を持つ車輌を指すとされるので、サブエンジンやハイブリッド方式を含める場合もあるようだ。

バスやトラックの場合、車重や積載重量が重いために高出力の大型エンジンを搭載する。しかし、旅客用のバスは快適性を高めるために、広い室内を強力に冷やす冷房機構が必要になる。その動力を走行用エンジンから得ると、出力が低下して走行に支障が出る懸念があるために、冷房用のサブエンジンを備えるようになった。

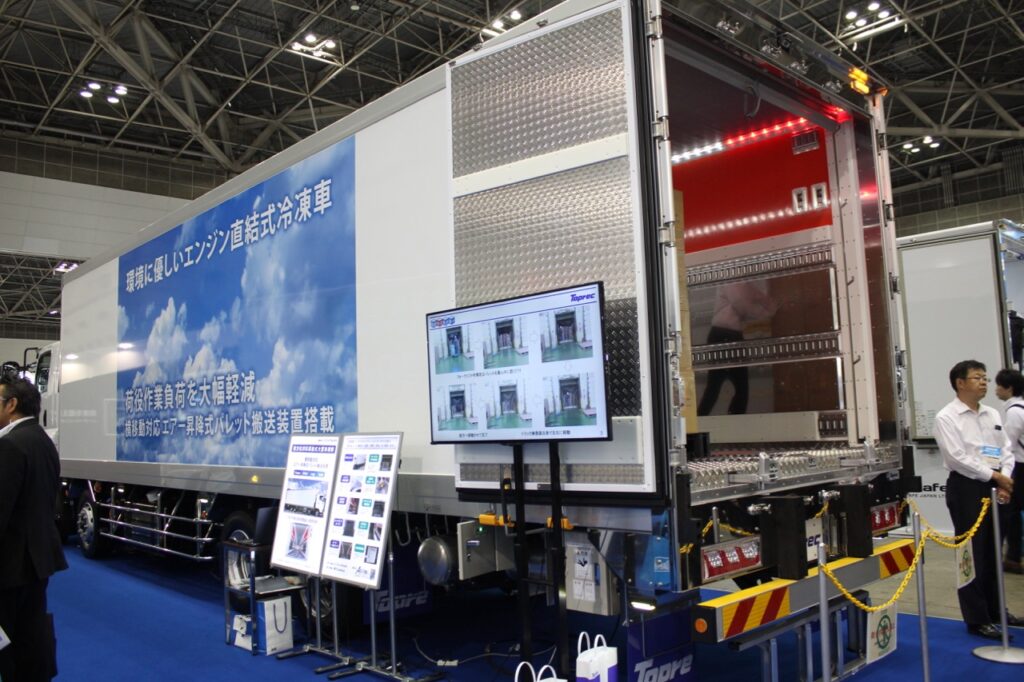

トラックの冷凍・冷蔵車はバスの冷房装置と同じ問題を抱えているだけでなく、停車時も冷却装置を働かせておく必要があるために、大型エンジンをアイドリング状態しておく必要があった。それが、大幅な燃費低下につながっていたこともあって、冷却装置を動かすためのエンジンが別途搭載されるようになったのだ。

また、トラックにはクレーンやセーフティローダーなど、稼働装置を架装するものが多数ある。これらはパワーテイクオフ(PTO)システムで動かすものが多いが、このシステムも動力は走行用エンジンから得る仕組みになっている。ゆえに、冷却装置と同様の問題が発生するので、サブエンジンを使用することが選択肢に入ったのである。

このように、「ツインエンジン車」のバスやトラックのサブエンジンは、冷却や稼働架装の動力として使用されるため、比較的小型のもので済ませることができる。すなわち、燃費を抑えられるということだ。特に冷却装置の場合は、専用動力なので温度管理がしやすく高い冷却機能が得られるというメリットがある。

ただ、デメリットも決して小さくはない。まず課題として挙がるのは、車輌重量の増加と設置場所が必要なことである。とくにトラックの場合、車輌重量の増加は積載重量を圧迫し、設置場所の確保は荷室を狭くしかねないため、輸送効率に大きく影響するという懸念が発生するのだ。また、海上輸送をするときには、船内でエンジンをかけ続けることができないという問題もある。そこで注目されたのが、家庭用冷房装置と同じ電動コンプレッサーを使用した冷却システムである。

ハイブリッド方式を取り入れたバスやトラックであれば、サブバッテリーなどの搭載で電動動力装置を稼働することは比較的容易だ。また、走行用のエンジンも技術革新が進んで、低排気量かつ高出力で小型化されたものが次々と開発されており、燃費に関する問題もある程度改善されたため、サブエンジンの必要性が低下してきている。

トラックはその運用ルールから、高速道路のSAやPAで暑さや寒さをしのぎながら、長時間休憩することが珍しくない。また、倉庫近くで荷待ちなどをするために、長く駐車をせざるを得ない場合もある。このようなとき、エンジンをかけた状態であれば燃費にも環境にもよくないといえよう。

そのように考えれば、サブエンジン方式はすでに時代に合致しているとはいい難い。とはいえ、トラックドライバーの労働環境は守る必要がある。結果、今後はサブバッテリーとモーターなどの動力を組み合わせたパワーユニットが、新たな補助動力として普及していくことになるのではないだろうか。