トラックのタイヤは乗用車以上に消耗が激しい。走行距離の多さから言っても当然のことなのだが、近距離の配送トラックならともかく、様々な荷物を運ぶトラックは年間10万km程度の走行はザラだ。

大型トラックでは年間20万、30万kmに達するケースもあるから、タイヤもそれに準じて消耗していく。乗用車なら夏タイヤは4、5年は使えるが、トラックでは毎年のように交換することも珍しくないのである。

更生タイヤ(すり減ったトレッドを削って貼り直す再生タイヤ)の普及も進んでいるが、その一方でバーストなどのリスクから更生タイヤは一切使わないトラック事業者もいる。

更生タイヤは、摩耗したタイヤを回収して点検し、構造などにダメージがないか確認して台タイヤ(更生タイヤの土台となるタイヤ)として使用している。しかし、その点検は目視で行われるものだし、X線で損傷を検査したとしても、ダメージがどこまで蓄積されているかは、分かりきれるものではない。

そのため走行中のバーストなどのリスクを考えれば、新品タイヤにこだわるのも当然のことだろう。しかしタイヤメーカーは、通常の使用であればトレッドゴムがすり減るまで使っても構造部分はまだまだ十分に使えるほど耐久性が高いことから、リトレッドしてリユースした方が環境負荷が少なく、コストダウンにもつながると推奨している。

更生タイヤはタイヤメーカーが設計段階からリトレッドして長期間使用することを想定したものと、通常のタイヤのなかで状態が良いものをリトレッドして再利用するものに大別できる。もちろんより安心して使えるのはリトレッド専用タイヤだが、通常のタイヤをリトレッドして再生する事業は古くから行われており、タイヤメーカーのリトレッド作業もそうした実績のある企業が行なっている。

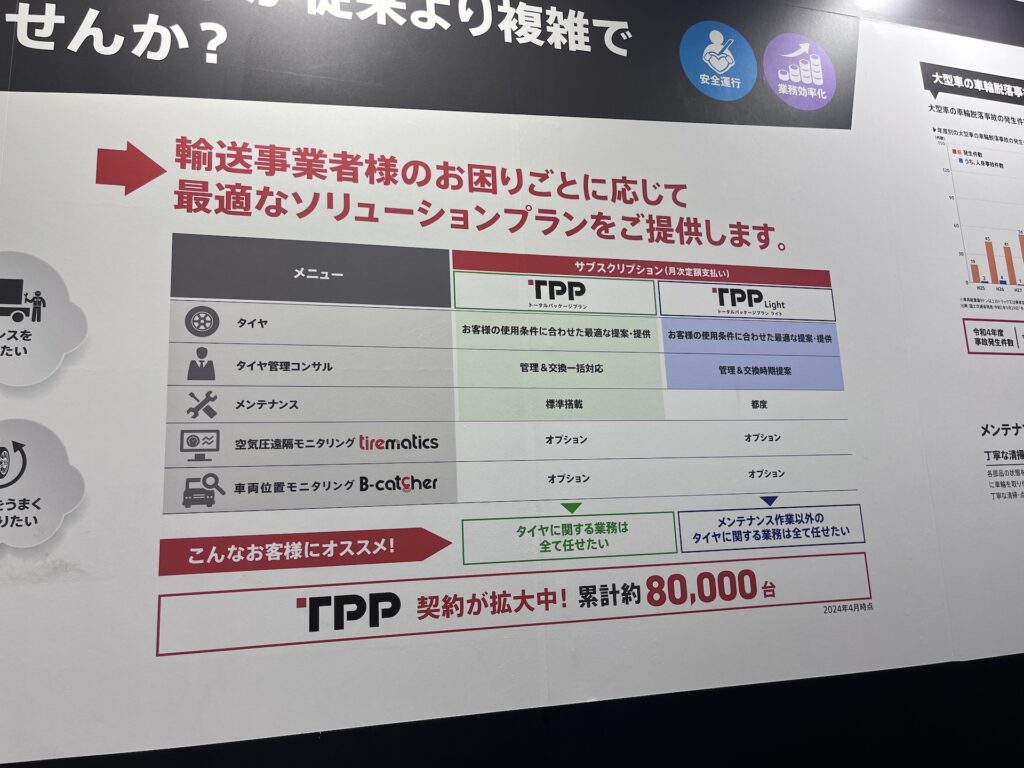

トラック事業者は大抵、まとまった台数のトラックを所有しており、同じサイズのタイヤを年間に何十本も消費している。そうしたところは、運行管理者やドライバーだけでは管理しきれないため、タイヤメーカーが提供するタイヤ管理サービスを利用しているところも多い。

これはリトレッドであれば、使用したタイヤを預かって検査し、問題ないタイヤをリトレッドしてまた装着して使うことになる。台タイヤの履歴が明白なので安心して使えることも大きなメリットだ。

タイヤの管理サービスは単にリトレッドの提供をするだけでなく、定期的な点検を行うことで、摩耗具合からローテーションの必要性や次回リトレッドの時期予測、パンクやブロック破損などのダメージがないか、タイヤのプロが確認してくれる。

年間の予算が決まっている企業であれば、その予算内でタイヤ関連のメンテナンスを任せている企業も多い。そうすることでまとまった価格交渉になり、結果的にリーズナブルに安心を担保できるのだ。

台数の少ないトラック事業者は、そこまでしなくても、スタッドレスタイヤと夏タイヤをどう使い分けるか、地域によってはスタッドレスを履き潰すところもある。タイヤは消耗品であるがもっとも重要な部品だけに、自社の環境に合わせた使い方を選ぶことが大事なのだ。