トラックは重い荷物を載せて、長い距離を走る車輌。荷物を傷めることなく運ぶのは、トラックドライバーの腕の見せ所といえよう。とはいえ、必ずしも道は平坦なところばかりではない。世界的に見れば我が国の道路はよく整備されているといわれるが、峠道や未舗装道路など凹凸のある場所も多数ある。荷物を安定して運ぶためには、車輌の懸架装置(広義のサスペンション)が必要不可欠なのだ。

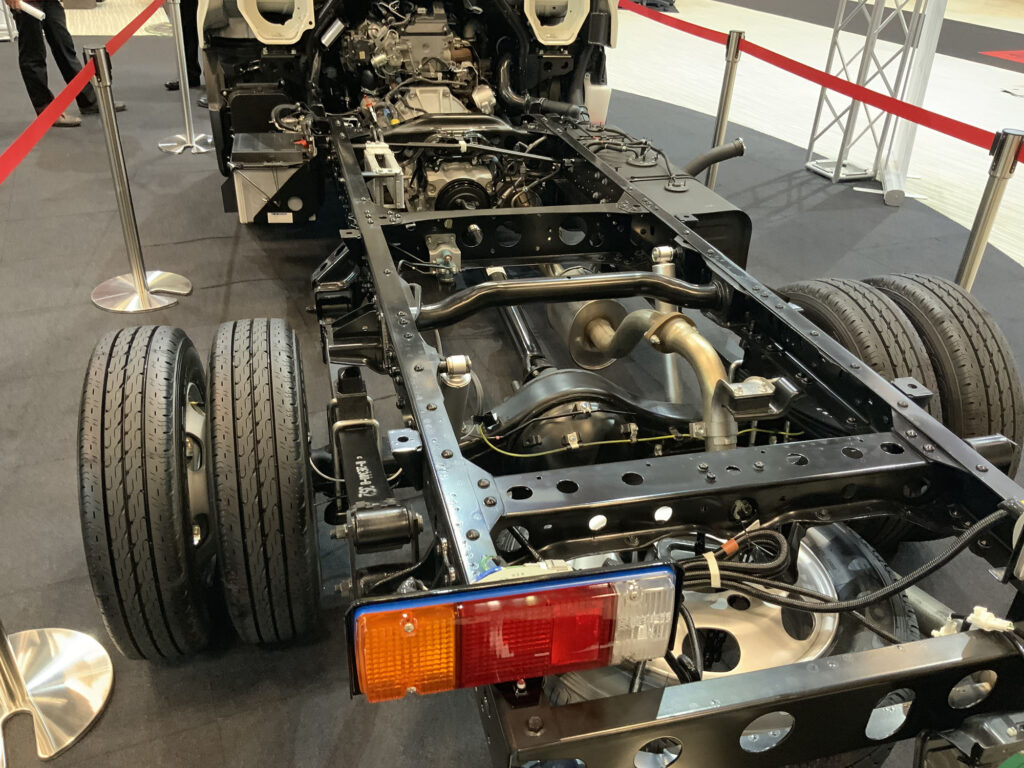

サスペンションは、車輌が走行中に道路などから受ける衝撃を和らげるための緩衝機能と、車輪・車軸の位置を決めて車輪を路面に対して押さえつける機能を併せ持つ装置。緩衝機能は車輌が道路から受ける衝撃を、緩衝と減衰によって緩和している。緩衝はバネによって衝撃を吸収するという仕組みだが、それだけだと揺れが長く続いてしまう。そこでショックアブソーバーが減衰機能を発揮して、揺れを抑えているのだ。

緩衝装置となるバネにはいくつかの種類があるが、現在使用されている主なものは以下のとおりで、それぞれに特徴を有している。ちなみに、サスペンションを狭義に捉える場合は、これらのバネのみを指すことになる。

リーフスプリング

鋼鉄の板を重ね、そのたわみを利用した緩衝装置。通称リーフサスペンション(リーフサス)。丈夫なので重量のあるものにも対応が可能。パーツは大きくて重いが、単純な構造で耐久性に優れる。

トーションバースプリング

棒状の鋼鉄で、そのねじれを利用するという単純な構造の緩衝装置。多くが車輌に対して水平に装着するので、垂直方向には場所をとらない。

コイルスプリング

細い鋼鉄を、螺旋状にした効率的な緩衝装置。通称コイルサスペンション(コイルサス)。コンパクトなので軽く、場所をとらない。

エアスプリング

ゴムの容器に空気を入れた緩衝装置。通称エアサスペンション(エアサス)。空気の量で緩衝力の調整が可能。装置そのものはコンパクトだが、エアコンプレッサーなどのシステムが必要。鋼鉄製のものに比べて、寿命が短い傾向にある。

リーフスプリングやトーションバースプリングは、原理が簡単なので単純な構造をしており、自動車が登場した最初の頃から存在していた。コイルスプリングやエアスプリングは、コンパクトさや乗り心地(クッション性)を重視した改良型ともいえ、現在では乗用車やバスに多く採用されている。ただ、トラックは車重があることに加えて重量物を運ぶため、乗り心地よりも耐荷重性や耐久性を重視するために、現在もリーフスプリングが主流になっているのだ。

もちろん、トラックにコイルスプリングを使用することは可能だ。ただ、中・大型トラックの使用条件に耐え得るものを用意するとしたら、バネの硬さや強さを計算すると太く大型のものになってしまうので、そのメリットを十分に生かしきれなくなる。結果的に、単純な構造の安価なリーフスプリングに軍配が上がることになるわけだ。

小型トラックは中型・大型より車輌重量や積載重量が低いので、コストが抑えられるトーションバースプリングが多く使用されている。逆に、大型トラックでも精密機器などを運送する場合は、荷物に伝わる振動を少しでも下げるために、エアスプリングを搭載した車輌が使われるのだ。外から見ているとわかりにくいが、スプリングひとつとっても様々な工夫がされているのである。