化石燃料を利用した内燃機関は、燃料を爆発させることによって動力を得る。このとき、ガソリンエンジンは火種として点火プラグを使用する。点火プラグに高い電圧をかけて放電させることで火花が発生し、ガソリンと空気の混合体が着火・爆発してエネルギーを発生させるのだ。

しかし、ディーゼルエンジンは空気を圧縮して高温化し、そこに燃料(軽油など)を噴射することで自己発火・爆発させて、エネルギーを得るという仕組みになっている。この過程から考えれば着火装置、すなわち点火プラグは必要ないことになる。ただ、この場合は空気を燃料が着火する温度にまで圧縮させることが、機関を稼働するためには絶対的な条件になってくる。

点火プラグは、直接高温の火種を発生させるのだから燃料に着火させやすい。しかし、自己発火をさせる場合は空気を燃料の引火点に達するように、圧力をかけて高温にしなければならない。温暖地区であれば比較的容易なことなのかもしれないが、寒冷地区ではそう簡単にはいかないのだ。特に、冬季に一晩駐車していたトラックを始動するときは、なかなか着火点に到達できず、エンジンがかからないなどという事態に陥いることも珍しくない。

それならば、トラックもガソリンエンジンにすればよさそうなものだが、重い荷物を運ぶためにトルクを必要とするから、やはりディーゼルエンジンであることが望ましい。ガソリンエンジンの始動補助装置として、かつて使用されていたチョーク機能も、機構の違いから採用することができないのだ。そこで、低温などでエンジンがかかりにくいとき、火種を作るための独自パーツが付加された。それが、グロープラグなのだ。

これは予熱プラグとも呼ばれているもので、寒冷時に始動を助ける補助熱源である。始動時にレバースイッチなどで通電させ、一部分を赤熱化することで燃料に着火するという仕組みになっている。もちろん、エンジン始動前の通電だからバッテリーには負担がかかる。しかし、何度もセルモーターを回すことを考えれば、その負担は必ずしも大きいとはいえない。

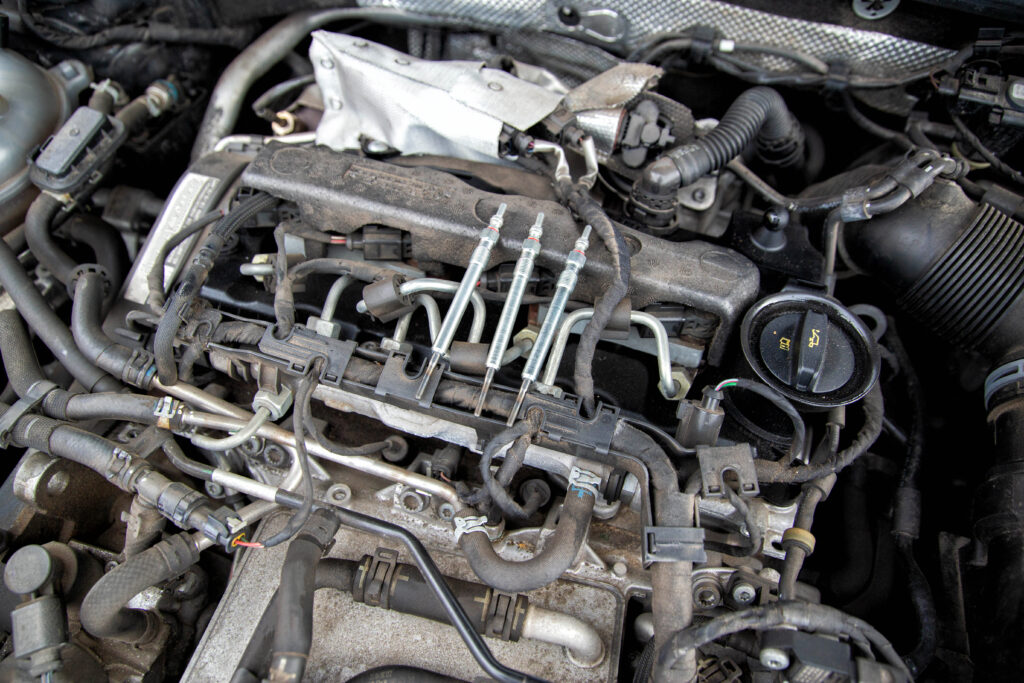

通電して赤熱化するために当初は一定の時間を必要としていたが、システムを含めて改良が重ねられた結果、現在ではキースイッチを入れれば短時間で赤熱化し、ほとんどタイムラグを感じることなく、エンジンの始動ができるようになっている。また、直噴式ディーゼルエンジンではそこまで熱源を必要とはしないので、吸気を温めるインテークヒーターを採用するトラックが増えているのだ。

ほかにも、寒冷地では吸気を温めるのではなく燃料を温めるシステムであるプレヒーターを採用している車輌もみられる。軽油は凝固点(凍結点)が高いので始動補助だけではなく、凍結防止の観点からも燃料を温める必要性があるわけだ。これらは、いずれも電気抵抗を利用して発熱するというシステムを採用している。ゆえにパーツには負荷がかかるため、どうしても劣化が早くなるという欠点があるのだ。寒冷地でこれらのパーツの不具合は、トラック運行の妨げにもなりかねない。そのため、定期的なメンテナンスを欠かすことができないなどの苦労があるのだ。