トラックの側面に取り付けられているランプにはサイドマーカ―やマーカーランプと呼ばれるパーツがあります。このふたつはどんな役目を果たすパーツなのでしょうか。詳しく調べていくと、意外な意味をもっていることがわかります。では、マーカーランプやサイドマーカーの役目を説明していきましょう。

そもそもマーカーランプやサイドマーカーは、夜間に走行する際、自分が運転しているトラックのサイズを他の車へ知らせるためのランプのことです。サイドマーカー、マーカーランプと呼び方は異なりますが同じ「側方灯」という事になります。

しかし、この側方灯(サイドマーカー、マーカーランプ)には、ファッションとして装着するイルミネーション用も存在しているので、一概にトラックの横に付いているのはすべて側方灯という事にはならないのです。ではもう少し話を掘り下げてみましょう。

マーカーランプを側方灯として使用する場合、夜間走行で周囲に車体の大きさを知らせる重要な役割を担うため、厳密に保安基準が定められています。

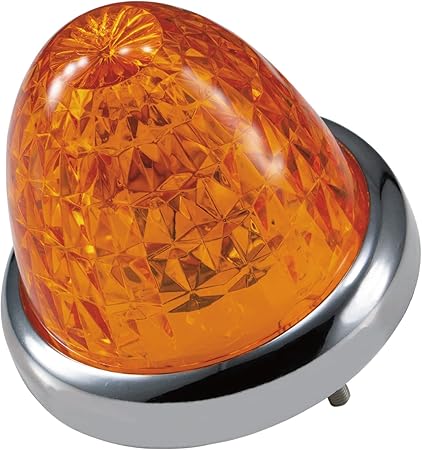

例えば、マーカーランプの色は橙色と指定され(車検では黄色に近いオレンジ色でも通るため、オレンジ色全般であれば問OK)明るさは「150mの距離から確認できる明るさであること」と決まっていますが、他の車への影響を考慮して、明るすぎる「光度300カンデラ以上」のものは認められません。また、全長6m以上のトラックの場合、3mごとにひとつのサイドマーカ―の設置義務があり、ついていなければ車検は通りません。

こうした側方灯としてのサイドマーカーに対して、ファッションとして付けるマーカーランプには色の規定がありません。ただし、明るさの規定は側方灯と同じ装着できるのは300カンデラ以下です。

では、ここでマーカーランプの目的別に違いをまとめてみましょう。

・トラックのマーカーランプは、取り付ける目的によって「側方灯」と「その他の灯火」という2種類に分類される。

・側方灯として使う場合は、安全性のためにトラックの存在や幅を周囲に示す目的で設置される。法令によって色や設置条件が厳しく決められている。

・ファッション用としてサイドマーカーを使う場合は「その他の灯火」として扱われ、法令による制限はあるが、側方灯ほど厳しくない。

これがマーカーランプの使用目的別の大まかなアウトラインです。

このような目的別に設置ルールが違うマーカーランプですが、じつはマーカーランプが側方灯として利用されることはほとんどないのです。その理由は、自分が運転しているトラックのサイズを他の車へ知らせるための方法に選択肢があるからです。

側方灯は「長さ6mを超える普通自動車(トラック)」「長さ6m以下の牽引自動車 (トラクタ)」「長さ6m以下の被牽引自動車(トレーラー)」「ポール・トレーラー」には設置義務があります。ただし、設置するのは必ずしも点灯型のランプである必要はないのです。

これは保安基準に「側方灯又は側方反射器を備えなければならない」と記載されているため、点灯型のランプではなく、側方反射器でもよいということになります。

このルールに則って考えると、点灯型のランプにはいくつかのデメリットが生まれます。例えば高い導入コストや、走行中に電球が切れてしまうとその時点で違反となるリスクなどです。そのため現在では「側方反射器」を使うのが一般的となり、点灯型のサイドマーカーは装飾パーツとして装着されることがほとんどなのです。

さらに、現在販売されているマーカーランプは、ほぼすべてが「側方灯」としてではなく「その他の灯火」として販売されているのも、マーカーランプがほぼ装飾パーツとして装着されている最大の要因です(マーカーランプを「側方灯」として使用する場合はECE部品認証取得品である必要ですが、その規定を満たしたものがほとんど販売されていません)。

このように、よく見かけるトラックサイドのランプはあくまでのファッションであり、側方灯に役目を担っているメインのパーツは反射板というのが現状なのです。