過去に当サイトでもトラック・物流Gメンについて解説したが、2025年に入ってその活動結果がニュースで取り上げられた。

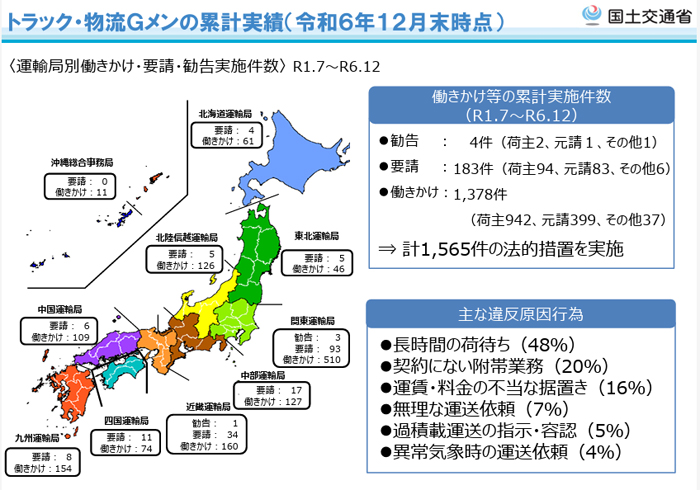

2023年7月21日の設立以来、トラック事業者から積極的に情報収集し、悪質な荷主企業や元請事業者へは法に基づいて「働きかけ」「要請」「勧告・公表」を実施してきたトラック・物流Gメンだが、国土交通省は1月30日、トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取り組み結果を公表するとともに、過去に「要請」を受けたにもかかわらず依然として違反の疑いがある業者の社名を公表している。

今回、実名で公表された2社の違反原因行為は、いずれも長時間の荷待ちだった。この2社には2023年11・12月にそれぞれ改善するよう要請していたにも関わらず違反行為が改善されなかったために社名の公表に至ったわけだ。

これらの荷主などについてはフォローアップを継続し、改善が図られない場合は、さらなる法的措置も含め厳正に対処するというが、やはり物流業界の荷主と荷受け側の温度差はまだまだあるということだろう。ちなみに、主な違反原因行為としては、長時間の荷待ちが最も多く、契約にない付帯業務、運賃・料金の不当な据え置き、無理な運送依頼なども見られたようだ。

では、ここで長時間の荷待ちの他に見られた契約にない付帯業務について見てみよう。具体的なドライバーの付帯作業というと次のようなものが挙げられる。

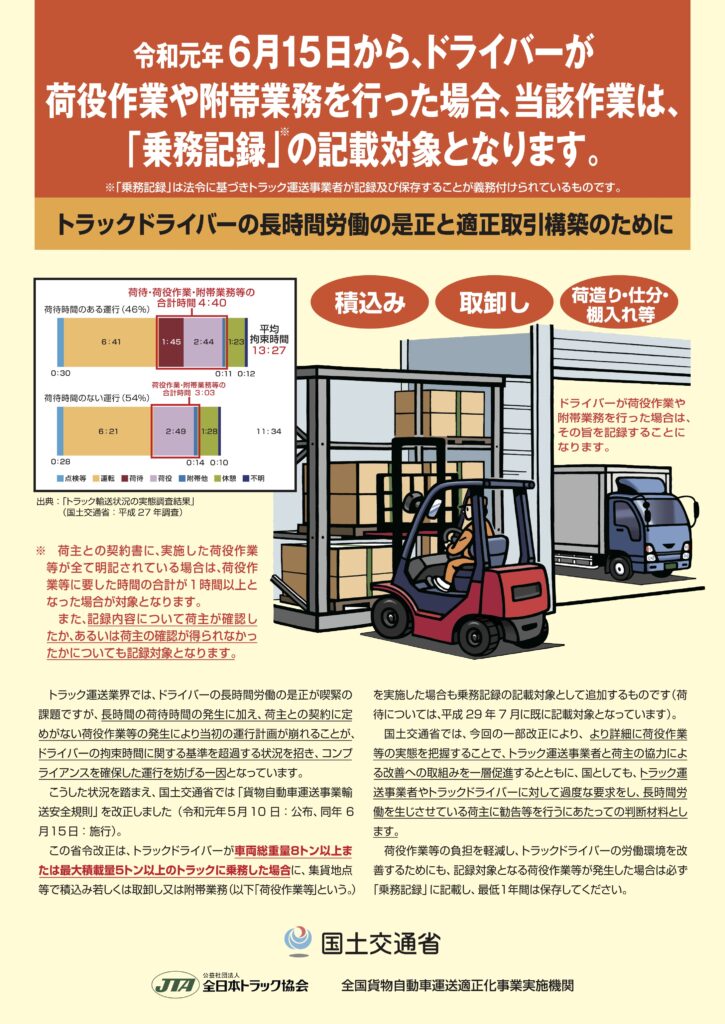

積卸し、検品、仕分け、荷造り、棚入れ、ラベル貼り、ピッキング、はい作業(袋や箱の荷を積み上げたり、荷を移動するために崩したりする作業)受注、返品、クレーム等の受付作業、廃棄物の処理などであり、これらの作業は2019年6月より「乗務記録」を記載するよう定めているため、乗務記録をつけずに付帯業務をさせることはできない。

そもそも付帯業務は業務のサブとなるような作業であり、売上や利益に直結しないため、トラックドライバーからすれば余計な作業と言える。本来、トラックドライバーの荷物の受け渡しは車上でおこなうことが基本だが、1990年以降、運送事業者数が約4万社から最大6万4千社にまで増加し、業界内での競争が激化したことで、受注確保や取引継続のために、ドライバーが荷下ろしや積込を請け負わざるを得なかったのだ。

しかし、こうした付帯作業はタダ働きで良いはずがなく、対価を支払う義務がある。そのため近年は契約にない付帯作業をさせることや、料金が発生しない付帯作業などの行為に対しては非常に厳しくなってきている。また行政によって、付帯作業に関する規定も次々と設けられてきており、今後は役務の内容と対価を記載した契約書面交付の義務化も予定されている。

とはいえ2024年問題などの要因から、2030年には3割を超える輸送力が不足するという試算があるくらい、物流は危機に直面していると言える。こうした状況を回避するため、これまでの慣行を見直していくことがますます重要となるなか、トラック・物流Gメンの存在は非常に重要となっているのは間違いない。