トラック・バスなどの分野で、盛んに行なわれている自動運転の実証実験。「2024年問題」によるドライバー不足の解消や運輸コストの圧縮などを目的に、さまざまな自治体や事業者が実用化を目指して注力をしている。自動運転といえば、車輌が人を介さず自動で動くというイメージだが、実はそれほどSFに出てくるような感じのものばかりではない。

現在、国土交通省では自動運転を以下の6段階に分類している。

・レベル0

常にドライバーが、加速・操舵・制動といった車輌の主な制御に関わる操作を行なう車輌。運転支援システムのうち、前方衝突警報装置などといった主制御系統に関与しない装置も含まれる。

・レベル1(運転支援)

主制御系統にあたる加速・操舵・制動のいずれかひとつをシステムが支援する車輌。衝突被害軽減ブレーキなどの安全運転支援システムが含まれる。

・レベル2(部分自動運転)

走行状況をセンサーなどのシステムによって観測しながら、加速・操舵・制動などの主制御系統のうち、同時に複数の操作を自動的に行う車輌。ステアリングアシスト付きのアダプティブクルーズコントロールなどが該当する。このとき、ドライバーは常に運転状況を監視し、操作できる状態になくてはならない。

・レベル3(条件付き自動運転)

システムがすべての運転タスクを実施するが、システムの介入要求などがあればドライバーが適切に対応することが必要。

・レベル4(高度自動運転)

特定条件下においてシステムが全ての運転タスクを実施する。条件下においてドライバーの操作は不要。

・レベル5(完全自動運転)

常にシステムがすべての運転タスクを実施する。ドライバーは乗車しない。

2024年12月4日~15日に京都府京田辺市において、レベル2の自動運転EVバスが乗客を乗せる実証実験を行った。これは、京都府で計画されている「けいはんな学研都市エリア」を中心に、さまざまな地域交通の課題に広域的に取り組むため、交通事業者や市町による次世代モビリティの導入を目指す試みの一環である。

使用された車輌は、ソフトウェア開発会社であるティアフォーが開発した「minibus」。ドライバーが乗車するレベル2ではあるが、車体外部にはカメラなど各種センサーを多数備えている。車輌の大きさは、全長7.19m・全幅2.30m・全高3.06mでマイクロバスとほぼ同じ。ドライバー・保安員・添乗員を除く乗車定員は12名で、最高速度は35㎞/hである。

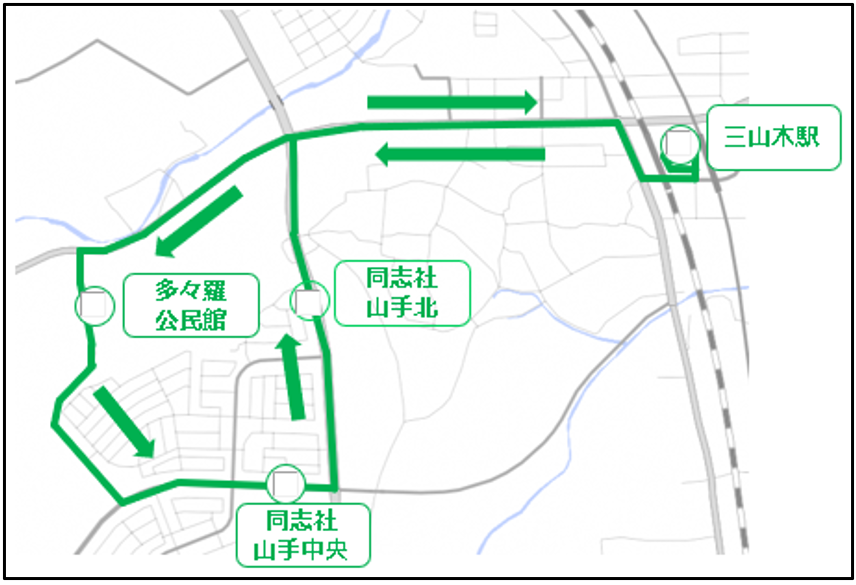

12月4日~12日までは準備運行を行い、13日には関係者に限定した試乗運行、14日・15日の2日間に渡り12便が一般乗客を乗せて走行した。乗客は、募集により応募した人が対象である。走行ルートは、JR片町線と近鉄奈良線の三山木駅に挟まれたバスロータリーから、多々羅公民館・同志社山手中央・同志社山手北を経由して、同駅に戻る周回コースの5.15㎞だ。

通常、こういった実証実験は過疎地の公共交通機関維持や観光客への対応など、その背景は喫緊の課題を解決するといったことにある。しかし、同市は人口が増加傾向にあるだけではなく、大学キャンパスが誘致されているので若者が多数居住しており、他の都市の実証実験とは背景に異なる部分があるのだという。

先にも触れたとおり、同市は「けいはんな学研エリア」をスマートシティの先進地にしたいと考えており、自動運転の実証実験はその実現のためのプロジェクトというわけだ。こういった先進技術の積極的な導入により、さらなる都市の発展につながることが期待されているのである。