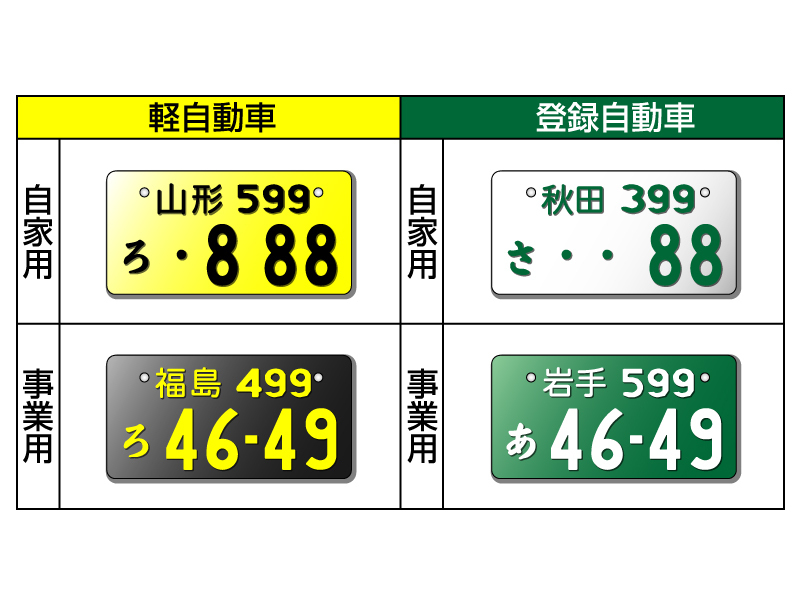

今やネットショッピングの普及でなくてはならない存在になった軽貨物。物流を支える大きな要素のひとつで、その姿を見かけない日はないほどです。荷物を多く積載できること、小回りが利くこと、維持費などのランニングコストが安いことなどから、軽自動車が使われることから軽貨物と呼ばれるわけですが、そのほとんどが黒地に黄色でナンバーが書かれている「黒ナンバー」が付けられています。

軽自動車と言えば、黒ナンバーと逆の「黄色地に黒文字」のプレートが普通ですが、なぜ軽貨物は黒ナンバーなのでしょう?

その理由は黒ナンバーが事業用の軽自動車につけられるナンバーだからです。具体的には、軽貨物運送事業を行なう軽自動車を対象に取り付けられているのです。さらに黒ナンバーをつけられる車種も決められていて、軽バンや軽トラックなど、4ナンバーの軽貨物車が対象です。

ちなみに同じ運送業で使われるナンバーには「緑色のナンバー」もありますが、これは、旅客自動車運送事業や貨物自動車運送事業を対象にしたナンバーなので、軽自動車には付けられません。(一般貨物自動車運送事業は軽自動車ではなく、トラック、バン、自動二輪を使って運搬する事業形態)

そもそも軽貨物車を使って荷主の荷物を有償にて届ける事業というのが、軽貨物運送事業の定義です。そして軽貨物運送事業の対象になる車輌は軽自動車に限定され、黒ナンバーが必要な軽貨物運送事業は、他の運送事業と違って届出制であることが特徴です。

通常だと、運送事業は申請して許可を受けないと事業は始められませんが、軽貨物運送事業は役所に届け出ればすぐに開業できるのも、その数を増やした理由のひとつです。

では、この黒ナンバーを取得するための条件を説明しましょう。軽自動車の黒ナンバーは事業用の軽貨物車を対象に交付されるナンバーです。黒ナンバーを取得するためには、いくつか条件がありますので、ここで詳しく見ていきましょう。

車輌が1台以上ある

黒ナンバーを取得するためには軽貨物車(軽貨物車かどうかは車検証で確認できる)であることが絶対条件です。その軽貨物車が1台以上あれば、台数は関係ありません。

営業所、休憩施設、車庫がある

営業所、休憩施設、車庫の確保。営業所や休憩施設は、自己所有でなくてもOK。個人事業主の場合、自宅を営業所兼休憩施設として申請することも可能です。車庫は事業認可申請時に車庫の場所をすでに届け出ているもので問題ありません。

運送約款がある

運送約款とは、荷主との間で運送契約の内容が記載されている文書のことです。運送約款は国土交通省のホームページに「標準貨物軽自動車運送約款」が用意されているので、こちらを活用するのが一般的です。

運行管理などの管理体制

運行管理などの管理体制が整っていることが必要です。乗務前後の点呼や乗務員に対する指導・監督体制が整っていることが条件になります。管理者を置く必要がありますが、事業者自身が管理者として届け出ても問題ありません。ただし、10台以上の黒ナンバーをつけた軽自動車で運送業を営む場合には条件が変わります。

損害賠償能力の有無

自賠責保険はもちろんのこと、任意保険に加入が必須ですが、注意点としては、業務用の任意保険に加入しなければなりません。

最後に、黒ナンバーのメリットとデメリットを紹介しておきましょう。

【メリット】

・自家用車より税金が安い

・少ない初期費用で、早く開業できる

・黒ナンバー車は、自家用の軽自動車と比べて自動車税や自動車重量税が安い。

【デメリット】

・自家用車より保険料が高い。

・加入できる任意保険が少ない。

・長距離を走る可能性が高いので、自家用の軽自動車と比べると自賠責保険料や任意保険料が高い。