山道のカーブや、渓谷の崖側でよく目にする白い鉄板。町中でも、歩道との境界などで見かけることがある。これらは一般にカードレールと呼ばれているもので、大別すると車輌用のものと歩行者・自転車用のものがある。役所では「防護柵」と呼び、進行方向を誤認した車輌の路外逸脱防止、車輌乗員の傷害や車輌の破損の最小化・逸脱車輌による第三者への人的物的被害の防止、車輌の進行方向復元などを目的として、道路管理者(道路の種別により、国土交通省・都道府県・市町村)が設置、所有している。

気に留めずに眺めているだけならどれも同じように見えるのだが、実は機能や設置条件に応じて細かく種類がある。ガードレールのほかに、ガードパイプ・ボックスビームなどがあり、鉄板ではなくケーブルを使用するタイプや、コンクリート製防護柵などが使われている道路もあるのだ。多くは、車輌用として設置されているために相応の強度が必要だ。これに対して歩行者自転車用は転落防止などが目的であるために、車輌用ほど高い強度を求められていない。

このように、公道では道路管理者が設けられた基準に沿って適切に防護柵を設置し、維持・管理している。しかし、駐車場や倉庫などの私有地では、所有者が責任をもってそれら設けなければならない。とはいえ、相応の費用が掛かるために設置に消極的なところが少なくないのだ。公道と違ってそれほど速度が出ていないこともあり、どうしてもおざなりになるのは避けられないようである。

ところが、近年はそう悠長なこともいえない状況になってきている。倉庫や駐車場などで事故が多発傾向にあるというのだ。壁への衝突、門やシャッターの破壊、ラックの損傷、他の車輌への衝突など、構内なので低速移動をしているために、ひとつひとつは大きな事故にはならないものの、相応の損害が発生する。多くは保険で賄われるが、それが保険料の値上げにつながるなどしてしまう。こういった問題は、いずれ人を巻き込んだ大きな事故に発展しかねない。私有地といえども、防護柵の必要性に迫られてきているのである。

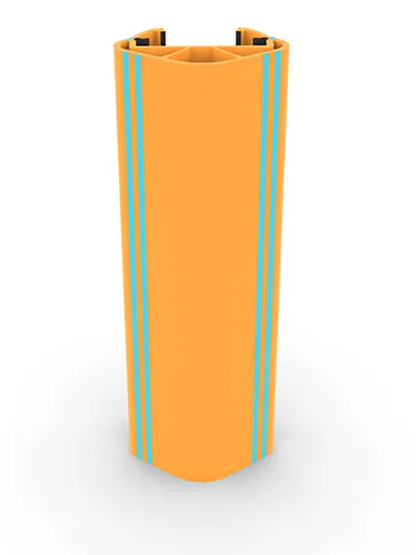

そこで注目されているのが、ポリマー製の防護柵である。ガードレールのような鉄板・金属製の防護柵は丈夫であり、高速走行で衝突したときの強い衝撃にもある程度耐えられるだろう。しかし、事故があるごとに修理が必要になるし、相応のメンテナンスもしなければならない。ポリマー製の防護柵は衝撃吸収性や柔軟性があるため、衝突時のダメージ防護柵・衝突車輌共に小さいという特徴があるのだ。

また、規格化された部品で構成されているために、用途に応じてそれらを組み合わせれば最適な防護柵が出来上がる。駐車場の車止めや照明ポールなどのガードはもとより、建物の壁への衝突を避けるために、防護柵を壁沿いに張り巡らせることも可能だ。もちろん、トラックヤードのシャッターや倉庫出入口の門などなら、その大きさに合わせて上部や左右に防護柵を設置することもできる。また、冷凍・冷蔵倉庫でも、それらの過酷な環境に耐え得る仕様の防護柵が用意されているのだ。

とくに物流倉庫は短時間にトラックが多く出入りし、あわただしく作業を行うことが多い。トラックの導線に合わせてこういった防護柵を設置しておけば、トラックドライバーにとっても安心感が増し、ストレスの軽減になるだろう。物流作業の安全が重視されていく中で、このようなアイテムを採用する現場が増えていくのではないだろうか。