「自動物流道路」の構築が、国土交通省を中心として進められているという。正直、世間ではほとんど聞かない言葉である。そもそも、自動物流道路とはどういうものなのか。それは、道路の中央分離帯や地下部分に物流専用の空間を作り、無人化・自動化した輸送手段を利用して、物流の効率化実現しようというものだ。一例を挙げるなら、自動運転トラックや自動運転カートなどの専用レーンを、新たに設けるなどといったことである。

これは、ITS(高度道路交通システム)の一環として考えられているもの。ITSとはITやICTを駆使して、陸上・海上・航空交通の輸送効率や快適性の向上を図るシステムのことだ。日本では、1994年から研究・検討が重ねられてきた。最も身近にある具体化したシステムは、ETC(電子料金収受システム)やカーナビで使用されるVICS(道路交通情報通信システム)だろう。

国土交通省も「自動物流道路」はあくまで検討中のものであって、必ずしも具体的にな何かを建設・設置するといったような段階ではない。ゆえに、どのような形になるかは明確ではなく、現段階ではあらゆる可能性を検討しているといった状況だ。このシステムを考えるに至った背景には、

・社会の変化

人口減少、カーボンニュートラル、国際競争力、大規模災害、SDGs。

・変わる道路

道路空間を多機能化することによって、自動化や環境などの新たな価値を創造する。

・変わる物流

物流の形式(トラック・鉄道・海上・航空など)や事業者間の垣根を超えた、効率化・協調により全体の最適化を実現する。

などといったことがある。

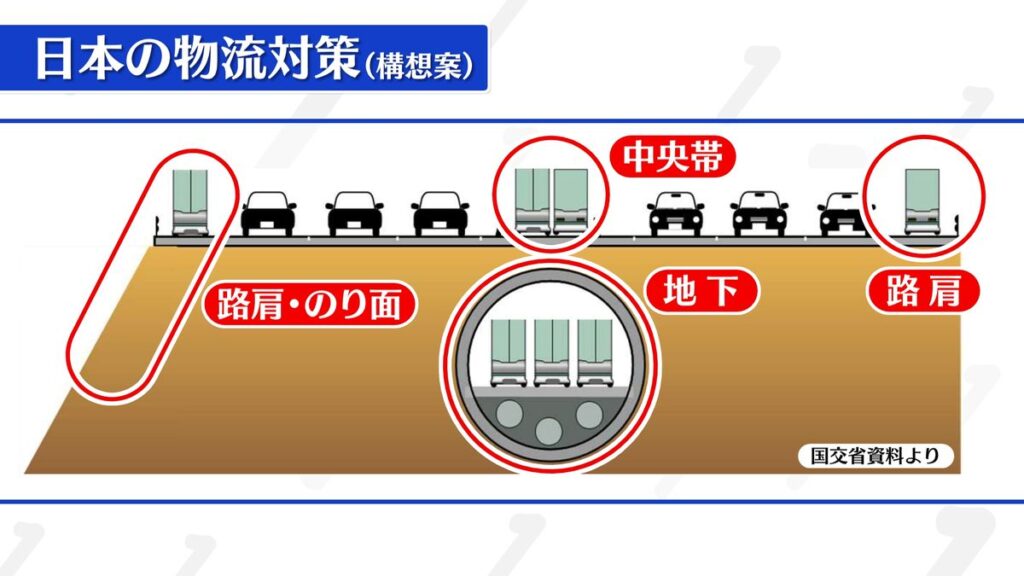

「自動物流道路」の敷設は様々なパターンが考えられるが、現段階でひとつの案として出されているのは、道路の中央分離帯や路肩・地下などに新たな専用レーンを設置するというやり方だ。自動運転道路の起点(終点)部分は集荷場(着荷場)倉庫のようなイメージになる。そこにトラックで荷物を運びこみ、荷物は規格に沿ったパレットに積載され、それを専用の運搬装置に積み込む。

運搬装置は自動物流道路を経由して、目的の集荷場まで輸送する。到着した荷物は仕分けされて、それぞれ最終着荷先にトラックなどで配送するという仕組みだ。起点集荷場から終点集荷場までの間、荷物はすべて無人・自動化によって処理される。すなわち、このやり方は現在の長・中距離輸送の部分について、完全自動化を行おうというものだ。

この「自動物流道路」の輸送手段として検討されている運搬車の種類と、それぞれの課題は以下の通りとされている。

・自動運転トラック

速度80㎞/h。輸送量は大型トラックと同等。耐久性20万㎞~70万㎞。課題は大きな空間やトンネル内の換気が必要なこと。

・自動配送ロボット

速度15㎞/h。輸送量は100サイズ以下36個、耐久性10万㎞程度。課題は速度の向上。

・無人搬送車

速度10㎞/h~20㎞/h。輸送量は500㎏~1トン。耐久性が低い。課題は速度や耐久性の向上。

・自動運転カート

速度10㎞/h。輸送量は300㎏あるいは牽引で1.5トン。耐久性5年程度。課題は速度や耐久性の向上。

世界に目を向けるとスイスやイギリスでも同様のシステムが検討されており、早ければ2035年ごろにも運用を開始する計画だという。日本でもまだ中間とりまとめの段階であるからまだ先の話ではあるが、今後の動向に注目していきたい。