自動車は動き始めのときや巡行するときなど、シチュエーションによって必要となるトルクや回転数が違ってくる。そこで、エンジンが生み出すパワーを必要に応じて効率よく利用できるように、トランスミッション(変速機)が必要になってくるのだ。これには複数の種類があるが、大きくはマニュアルトランスミッション(MT)と、オートマチックトランスミッション(AT)に分けられる。

MTは運転者が自らギアを選択し、変速操作を行うタイプのものを指す。通常は左足でクラッチを切り、その後変速レバーを操作してギアを変更するわけだ。適切にギアを選択してタイミングよく変更する技術に加えて、クラッチをつなぐという作業があるから、運転者の技量が問われるシステムだといえよう。

この複雑さを改善するために登場したのがATである。基本的にレバーをドライブポジション(D)に入れておけば、後はアクセルとブレーキの操作をするだけで、適切なギア比が自動的に選択される。操作が簡便になるため、運転者の負担は大幅に軽減されるのである。運転免許証にもAT限定免許が設定されているぐらいだから、一般に簡便化の需要は多いと考えられる。

このように見ればATは良いこと尽くめのように感じるが、まったくデメリットがないわけではない。ギア比が任意に選べないということは、スポーツ走行や下り坂の制動には不便な点が発生するのだ。まして、多くの荷物を積んで重量があるトラックには、致命的な問題に発展しかねないといえよう。トラックは燃費や安全のために、状況に合わせた細かなギアチェンジが必要になる。それを、ATですべてカバーするのは難しい部分があると考えられるからだ。

そのため、長くトラックはMTが主流になっていた。ところが、近年ではAT車が増加しつつあるのである。その理由は、トラックドライバーの負担軽減にあるといってよい。さらに、2024年問題で人手不足が深刻化していることから、トラックドライバーを確保しやすくしたいという運送事業者の思惑もあるだろう。

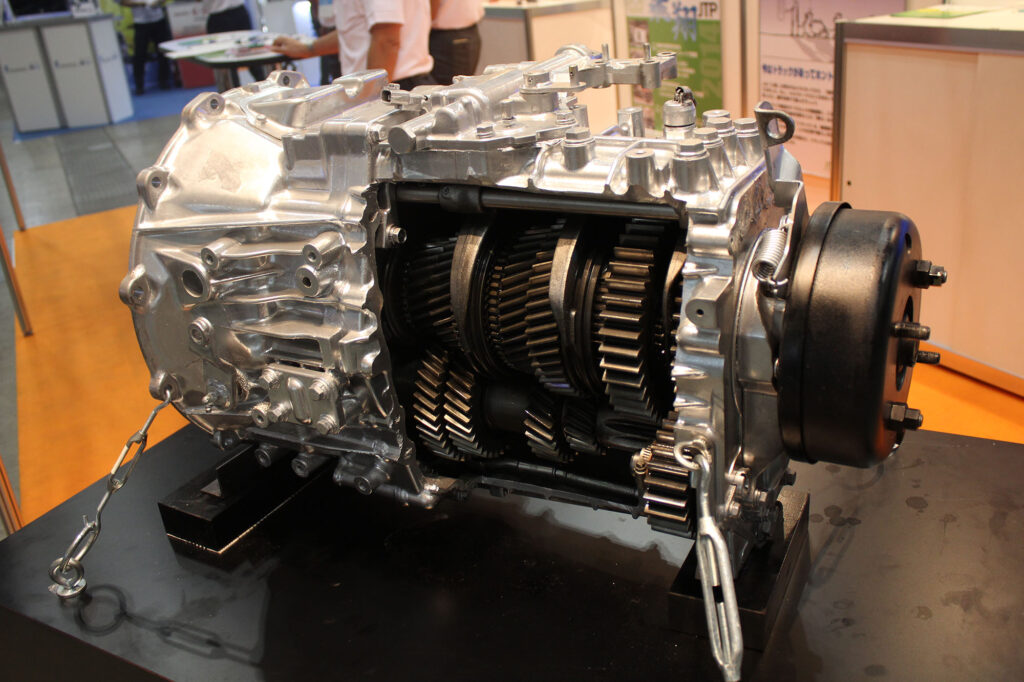

従来、デメリットとされていたATの燃費の悪さは大きく改善された。乗用車では、MTよりも良いといわれているぐらいだ。また、適切なギアの選択についても、MTはギアの組み合わせで変速をするのだから、ギアの数にはどうしても物理的な限界が発生する。現在はHパターンを2つ組み合わせた7速が主流で、海外では9速のものも見られるがそのあたりが限界のようだ。

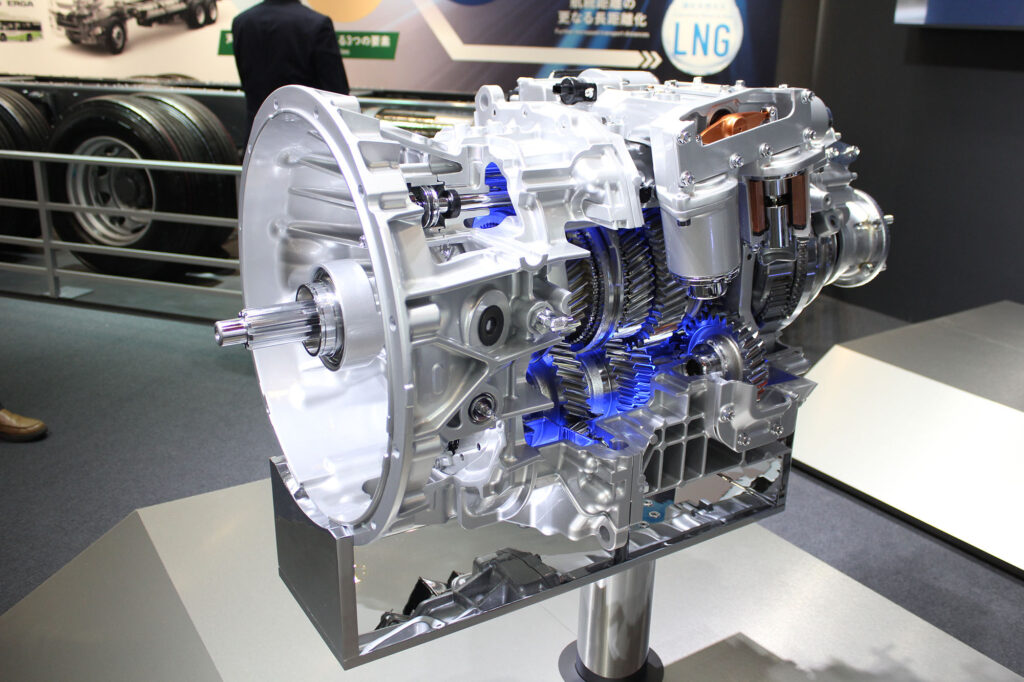

これに対してATは、シフト操作を油圧などで制御するために副変速機などを組み合わせやすく、12速が一般的になっているのでギアの選択肢は多いといえる。また、整備性はオーバーホールではなくリビルド品への交換が主流となったため、実質的な整備作業はATもMTも変わらない。

このように、ATのデメリットは解消あるいは軽減され、MTの優位性が失われつつある。これまで、トラックドライバーには高い運転スキルが求められていた。しかし、警察庁が道路交通法を改正し、大型自動車のAT限定免許新設を検討し始めているという。今後は人材確保の裾野を広げるためにも、ハード面での改良がますます進められることになり、誰でも運転しやすいトラックが増えていくのではないだろうか。