自動車動力用内燃機関は複数あるが、現在使用されている主なものはガソリンを燃料とするタイプと、軽油を燃料とするタイプの2種類であり、後者をディーゼルエンジンと呼んでいる。このエンジンは圧縮着火方式を採用しており、圧縮加熱された空気に液体燃料(主に軽油)を噴射することで着火・爆発させ、そのエネルギーを動力に変換して車輌を動かすという仕組みだ。エネルギー変換効率は約40%で、ガソリンエンジンの約30%よりも高く、効率よくパワーを引き出せるために、パワーを必要とするトラックやバスを中心に採用されている。

このようにメリットのあるエンジンであるにもかかわらず、その評判は「うるさい」「振動がある」「排気ガスがひどい」など、あまり良い印象を持たれていない。その理由は、1999年の石原慎太郎都知事記者会見の影響が大きいのだろう。黒い煤の入ったペットボトルを振りながら、「ディーゼル車NO作戦」を宣言したことは、日本国民に強いインパクトを与えたといっても過言ではない。

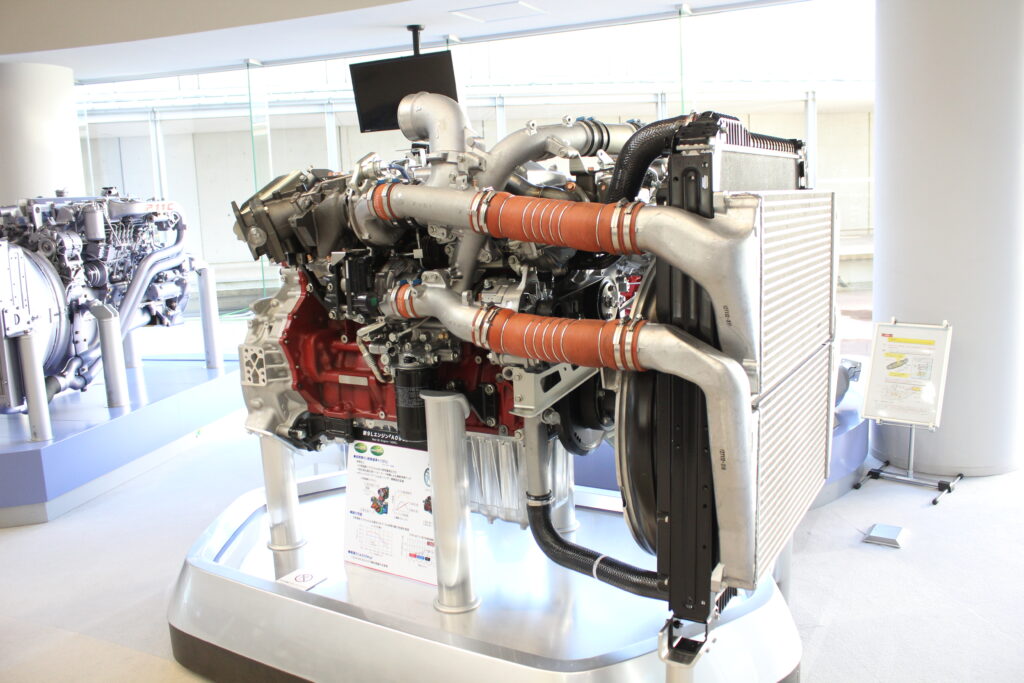

このことで排気ガス対策に拍車がかかり、規制に合わせて排気処理技術や燃焼技術の向上がみられた。リーンNOx触媒・DPF(ディーゼル・パーテュレート・フィルター)・尿素SCRシステム・ターボ・コモンレール噴射システムなどが実用化され、排気ガスはずいぶんクリーンになってきた。トラック・バスメーカーはもとより、乗用車メーカーもクリーンなディーゼル車を次々に発売し、再びディーゼル車が日の目をみるかに思われたのだ。

ところが、2016年ごろからヨーロッパで、ガソリン・ディーゼルエンジン車の新車販売をやめようという動きが広がった。さらに、2035年には完全にこれらの販売を禁止するという決定をするところも現れたのだ。この流れは、クリーンディーゼルに力を入れていたBMWやフォルクスワーゲンで、排気ガスの計測に関する不正があったことも無関係ではないだろう。また、自動車市場に対する各国の様々な思惑があったといわれている。

現在ではこの決定が少し見直されてきており、「環境に良い合成燃料を使うエンジン車は認める」というようにトーンダウンをしている。これは、極めて現実的な判断といえよう。なぜならば、エコエネルギーで走るEV(Electric Vehicle)が内燃機関車輌と完全に入れ替わる未来は見えていないからだ。確かに、EVはすでに実用化段階にあるものの、大型トラックや長距離バスに採用するには、蓄電技術などが十分実用に耐え得るとは言い難い。こういった問題を解決するためには、まだ相当の時間が必要だろう。

これに対してディーゼルエンジンは技術革新が進んできており、今後さらにクリーンかつエコなパワーユニットとして、発展する可能性を秘めている。そのひとつが、ディーゼル機関を利用した水素エンジンだ。水素はディーゼル機関でも理論上使用可能だが、発火点が570℃なので自己着火をさせるのは難易度が高い。そこで、軽油を加えることで自己着火をしやすくし、その炎で水素を燃焼さるという技術が開発中なのだ。また、植物などから作るバイオ燃料もカーボンニュートラルに有効とされている。地球環境の改善は、すでに待ったなしの状況だ。極端にベストな方法だけを目指すのではなく、柔軟にベターな方法を模索することも大切なのではないだろうか。