高速道路や郊外の幹線道路を走っていると、突然今まで存在しなかった巨大な建築物に気付かされることはないだろうか。インターチェンジ近くにループ状のスロープを備えた建物、トラックが上階まで乗り入れ可能なロジスティクスセンターだ。

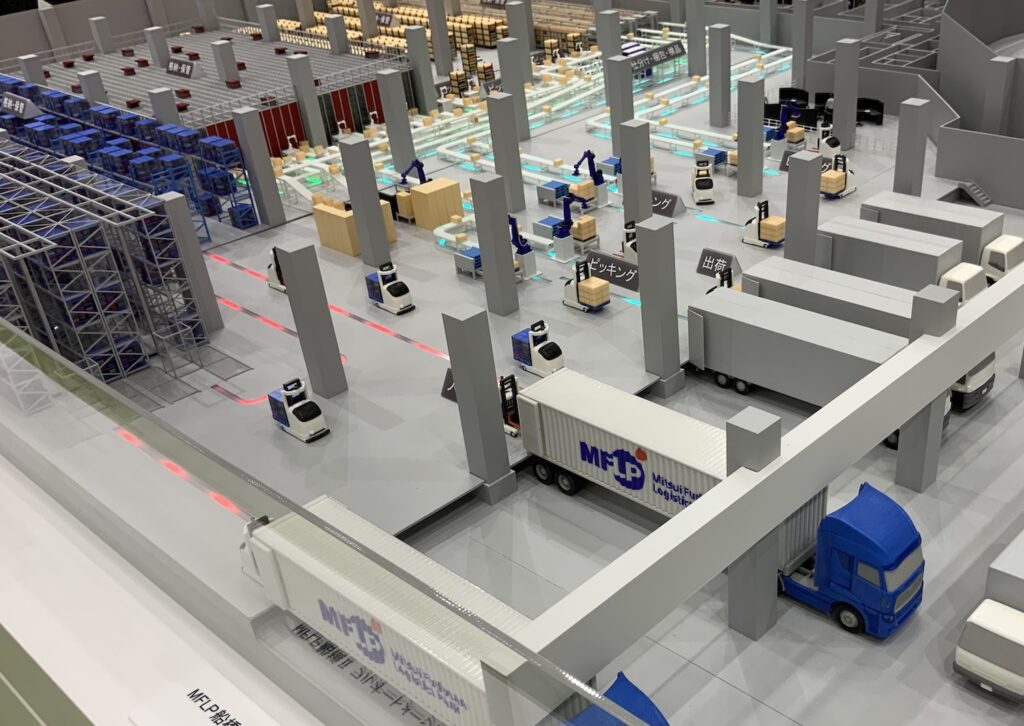

単なる倉庫とは異なり、商品の入出荷から保管、ピッキング、流通のための加工、仕分け、包装、配送と、工場や税関といった製品の出発点から入荷した荷物が製品へと仕立て上げられることのできる施設である。

物流展などで倉庫業の出展があると、必ずと言っていいほどロジスティクスセンターの拠点を紹介するパネル展示があり、現在稼働中のものや建設中、建設予定のものなどがズラリと掲げられている。果たして、ここまで倉庫の数が必要なのか、と思わされるほど、各社が物流拠点の開設や建設中の拠点を誇らしげに紹介しているのだ。

トラック輸送の荷物取扱量は、この10年で激増したが、ここ数年はほぼ横ばいか、若干の減少傾向となっている。それを考えれば、そこまでたくさんの倉庫を建設する必要があるのか、と思ってしまうのだ。そんな疑問を、倉庫業の出展ブースにいる説明員にぶつけてみたら、意外な答えが返ってきた。

「現時点で倉庫が不足している、という状況ではないと思います。それよりも倉庫に向いている場所があれば、押さえておかないと他社に取られてしまうので、どんどん建てているんですよ」

今は、未来のシェア争いに向けて、先行投資しているという状況か。しかし、それで空室率が高止まりした場合、収益は悪化の一途を辿ると思うのだが、大丈夫なのだろうか。

中国では塩漬けされた建設途中のタワーマンションなどが、続々爆破解体されている。不動産の不良債権は50兆円を超えると言われているが、中国経済全体の債務は7000兆円とも言われているだけに、ちょっと桁が違う印象だ。日本のロジスティクスセンターも飽和状態となれば、塩漬けやゴースト化しないとも限らないが。

もっとも巨大な倉庫はすべてがロジスティクスセンターではない。単純に在庫を保管しておくための倉庫もある。物流施設には他にも中継施設であるトランスファーセンターや末端の配送センターなどもある。これらは比較的小規模な施設であるが、今後はいくつもの企業の配送センターが集合して大規模な配送センターとして機能することもありそうだ。

またAmazonのように保管を分散させて、配送の効率を高めてスピードアップを図ろうとしているところも出てくるだろう。しかしそのAmazonでさえ、在庫が分散されたことにより、配送の遅延が起こっているケースも見受けられる。

これは人材不足による出荷のスピード低下など、単に入れ物を増やすだけでは解決しない、むしろ悪化してしまう問題もありそうだ。

ロジスティクスセンターの増設は、物流の効率化につながるのか。判断するには、もうしばらく業界を静観しているしかなさそうだ。