豪雪地帯に住んでいる人しか想像できないかもしれないが、高速道路の除雪作業はかなり大変で危険な作業だ。積雪が著しい状況では通行止めをして一気にその区間の除雪を行なうが、日常的に降り続ける状況では、車線規制をしながら1車線ずつ除雪作業をしていくことになる。

その場合は工事同様、周囲の通過車両にも注意しながら除雪作業を行なうのだ。それはかなりの危険度であり、それでもやらなければ高速道路の機能を維持できないから、なるべく安全性を確保して作業するのである。

そんな除雪作業をする人材も不足しており、除雪作業においても自動化の必要性が高まっている。そこでNEXCO東日本では独自に除雪車の自動運転化を研究開発しているそうだ。

ハイウェイテクノフェア2024では、そんな開発の成果をミニチュアと動画で展示していた。そこで乗用車やトラックの自動運転と、除雪車の自動運転ではやや条件が異なるのに気付かされたのだ。

と言うのもトラックや乗用車の自動運転の場合、色々方法がありシステムも種類があるが、高精度な3次元地図とGPSなどの位置情報、それにミリ波レーダーやカメラ、レーザースキャナーなどで周囲の車両や障害物を検知しながら走行するのが基本的な構成だ。

それに対して除雪車は前方にある雪を除雪しながら進むので、道路が見えない状況であるだけでなく、前方は障害物だらけだ。よってセンサーによって障害物を検知する機能は使えないことになる。

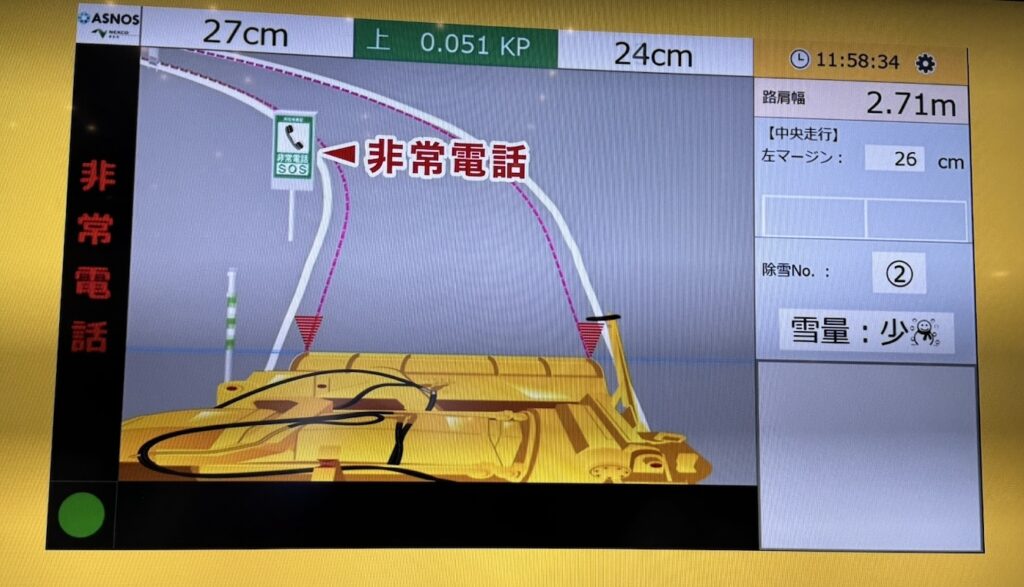

そこでNEXCO東日本が採用したのは、準天頂衛星による緻密な位置情報と高精度な地図を組み合わせる、というもの。雪以外の障害物に関しては、作業員が目視で確認することとして、設定したルートをひたすら正確になぞっていくというシステムだ。

ロータリー式除雪車は単独で使用されることもあるが高速道路の場合、ラッセル式除雪車と組み合わせたり、ダンプと並走して雪を積み込んだりと複数の車両、複数の作業員が共同で作業するので、障害物の確認作業は複数でできる。

その代わりルートの追従に対する正確性は、クルマの自動運転とは段違いに緻密だ。クルマの自動運転は、数十cmの精度の位置情報を障害物検知を組み合わせて公道での走行を実現している。しかし除雪車の自動運転では数cmの精度でルートを追従する。

これが地図上にある標識などをクリアして、車線外側線などに沿って正確に走行することができる仕組みだ。すでに実際の除雪作業に導入されており、順次自動運転へと切り替えられる計画だ。

しかしすべてを自動化できなければ結局、無人化には到達することはできないのでは、という疑問が浮かぶ。それを説明員に尋ねると、目指しているのは無人化ではなく、省人力化でなのだとか。

従来はロータリー式除雪車は運転手と助手の2名で乗車して、助手は周囲の安全を確認しながら走行しているのだ。それが運転を自動化すれば、1名で作業できることになる。

安全を確保するのは結局、人間なので無人化には拘らないほうが現実的なのだ。