地球温暖化が指摘されるようになって久しい。これは、地球の平均気温が上昇するという現象で、気候変動による異常気象がもたらされる要因になっているとされる。具体的には、酷暑・線状降水帯の発生・ゲリラ豪雨・大型台風の襲来などがそれにあたるのだ。熱中症の多発や水害を巻き起こすなどの甚大な被害が数多くあり、なかなか対策が追い付いていないのが現状である。

気温上昇が起きた原因は、各所から排出される温室効果ガスだ。それは主に、水蒸気/メタン/一酸化二窒素/フロンなどが挙げられているが、なかでも最も問題視されているのは二酸化炭素(CO2)なのである。自動車業界ではその削減を、業界全体の課題として捉えているのだ。

車輌は主に、化石燃料を燃やして動力を得る内燃機関によって稼働する。このとき、大量のCO2を排出するわけだ。特に、トラックやバスのような軽油を燃料としている内燃機関は、CO2に加えてPM(粒子状物質)・NOx(窒素酸化物)・SOx(硫黄酸化物)の排出もあり、合わせて対策が求められている。

そのひとつとして、車輌のEV(Electric Vehicle)化が進められているのだ。しかし、車輌コストやバッテリー性能(満充電で走行できる距離)などの問題があり、トラックやバスといった大型車輌の実用化には、もうしばらく時間が必要だといわれている。

こういった背景から注目されているのがバイオ燃料だ。これは、現在地球上に多数存在する生物を利用して製造する燃料の総称で、再生可能エネルギー(太陽光・風力・地熱といった地球資源の一部など自然界に常に存在するエネルギーのこと)のひとつである。

この燃料は2種類に分類され、ひとつは穀物などのように食用としても使えるものを転用して製造するタイプ(第1世代バイオ燃料)だ。もうひとつは、木質燃料や廃棄物などといった非食用の原料を用いて製造するタイプ(第2世代バイオ燃料)である。より地球環境に優しいのは後者とされ、熱い視線が向けられているのだ。

このような背景のなか、長野県の建設事業者2社が2024年3月から、バイオ燃料のひとつである「リニューアブルディーゼル」の実証実験を開始した。この燃料はバイオディーゼルにあたり、廃食油・非可食油を原料として製造されるものだ。すなわち、第2世代バイオ燃料ということである。

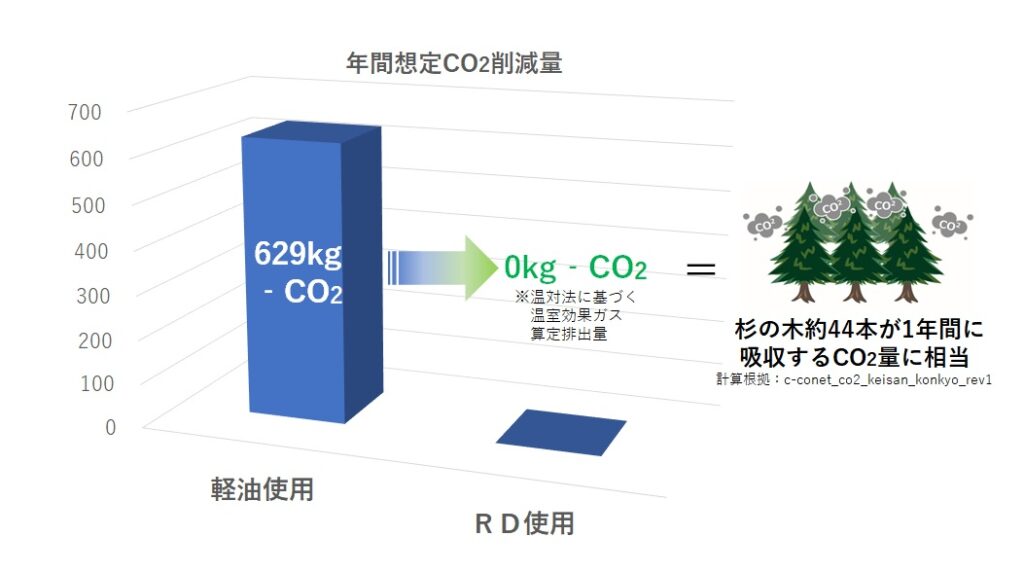

この実証実験は製造事業者からこの燃料の供給を受け、同社内で稼働するフォークリフトに使用し、性能調査やCO2排出量の計測を行うというものだ。同燃料による事業について、持続可能性を検証するといった狙いを持っている。実験は1年程度を予定しており、その間で使用する燃料は約240ℓだ。

同年8月段階では5カ月を経過しており、すでに100ℓ程度を使用している。現状では、フォークリフトの性能に異常は見られないという。また、概算で262㎏程度のCO2削減にも成功しているそうだ。決して大きな規模の実験ではないが、こういった実証を積み重ねることで、地球環境の改善につながることが期待されている。