DMVとは、デュアル・モード・ビークル(Dual Mode Vehicle)の略。「ハイブリッド車」とニュアンスは似ているが、動力がふたつ搭載されているのではなく、走れる場所が2種類あるということだ。もう少しわかりやすくいえば、道路と鉄道線路の両方を走行することが可能な車輌という意味になる。

見た目は明らかにバスなのだが、ちゃんと鉄道路線を走行することができる。日本では唯一、阿佐海岸鉄道に導入されている。この事業者は、徳島県にある第3セクター鉄道会社。いわゆる「赤字ローカル線」を引き継いだものではなく、未成線(建設途中で中断した営業していない鉄道線)を完成させて運営をしている。

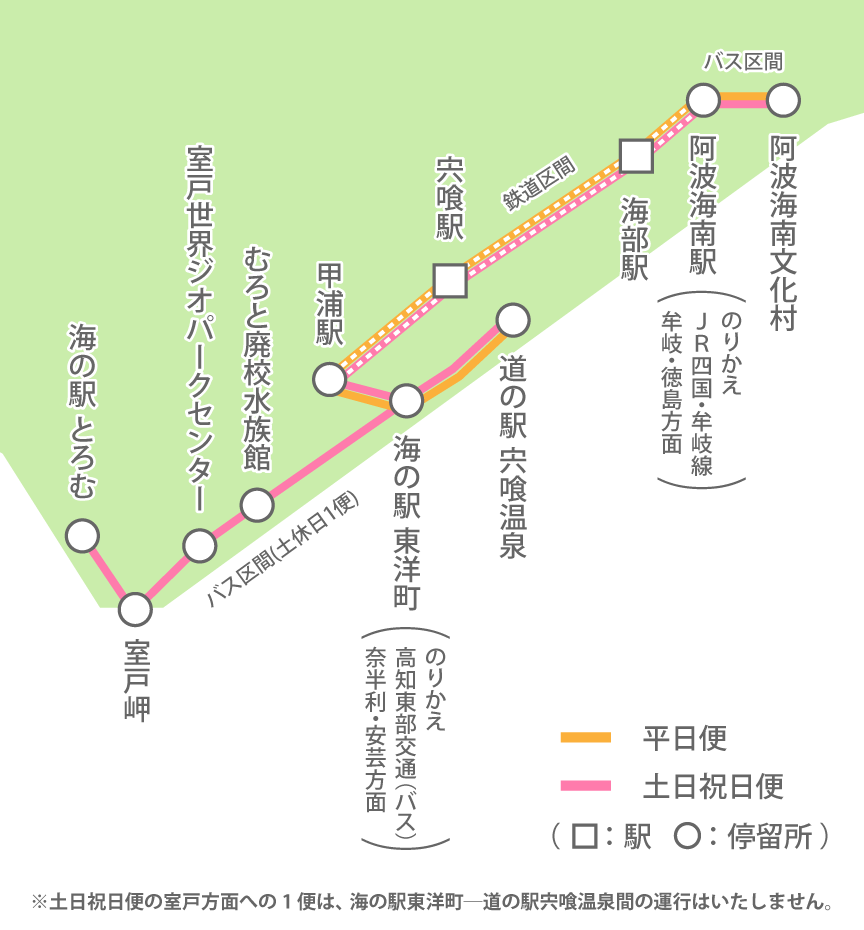

開業以来赤字続きで、話題性の創造・コストの削減・営業区間延長(新たなバス走行区間での営業)などにより経営収支の改善を目論み、DMVの導入を決定したという経緯がある。道路ではバスと同様に、ディーゼルエンジンで後輪タイヤを駆動させて走行し、方向転換はステアリングの操作による。鉄道走行の際には、前後部に2輪ずつガイド用の鉄輪を線路に降ろすと同時に、後輪タイヤを線路に接触させて駆動力を得るという仕組みだ。

実は、DMVに似た車輌はずいぶん以前から存在している。深夜などに、鉄道の保守・保線工事をしているトラックや高所作業車の中で、線路上を走っている車輌がそれだ。これは「軌陸車」といって、DMVとほぼ同じ原理で動いている。大きく違うのは、客を乗せているか否かである。

「軌陸車」は営業車輌(いわゆる鉄道車輌)の走っていないときに、保守・点検のために運用される。客を乗せていないので、鉄道の信号・踏切などの走行・安全装置に対応する必要がない。これに対してDMVは、営業車輌なので鉄道の走行・安全システムに連動させる必要がある。単に車輌を用意して、線路を走らせればよいというものではないのだ。

また、運転免許の点でも同様のハードルがある。バスと鉄道は、管理する法律が違うので運転免許が異なるのだ。近年、観光地で流行している水陸両用バスの場合も、道路では大型2種免許がなければ運転することができないし、水に入ると船舶免許が必要になってくる。DMVの場合も道路では大型2種免許でよいが、鉄道区間は動力車操縦者の内燃車運転免許(状況によって甲種・乙種がある)を所持していなければならない。

このように、DMVはメリットも大きいが導入のハードルは決して低くない。ゆえに、これまでも赤字ローカル線で導入が検討されたが、なかなか実現には至らなかったのである。しかし、貨物分野においては相当の可能性があるのではないかといわれている。現在、鉄道貨物はJR貨物が専用列車で運ぶことがほとんどだが、以前は旅客列車に荷物車や郵便車をつなぐなどして、貨客混合列車も各地で見られたものだ。

2024年7月に東北新幹線が引っ越し事業者と提携し、営業用新幹線で荷物を運ぶ実証実験を行った。これは、2024年問題・地球環境問題解決の一助とすべく、モーダルシフトの一環として実施されたものだ。地方路線においてもDMVを活用した貨物輸送を行うことで、これらの問題解決や路線の収益改善につながるのではないかと期待が寄せられている。