ETCは高速道路のノンストップ料金収受システムだが、2.0となって様々な機能が追加されているのはご存知だろうか。

一度高速道路を降りて用事を済ませて、再び目的地を目指すような場合、従来のETCなら再び初乗り料金が課せられる。ところが、2.0の場合は道の駅などを利用する場合、制限時間の2時間以内であれば再び高速に乗り入れても同じ路線を走り続けている料金が適用されるのでお得だ。

最近はガソリンスタンドがあるサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)が減っている地域もあるし、高速道路上の燃料価格は高いので、給油のために一度高速を降りるような使い方もできる。

関東在住や関東圏へ荷物を運んでいるドライバーなら、圏央道の通行料金が20%割引というのも大きな魅力。緑の営業ナンバーであれば料金割引の10%追加という特典もあるため、トラック事業者を中心に採用が進んでいるようだ。

ところでこのETC、路車間通信によって情報をやりとりしているが、無線を使用しているため実は様々なことに配慮する必要がある。高速道路上を走っているクルマの受信アンテナにしっかりと届くだけでなく、側道などの一般道を走っている車両には届かないように電波の強さや向きなどを調整しなければならないのだ。

特に料金所周辺はETCの送受信アンテナがたくさん配備されているだけでなく、建物や壁などもあり、さらには車両自体の反射もあって、ETCの電波が外部へと漏れる原因が色々と多い。

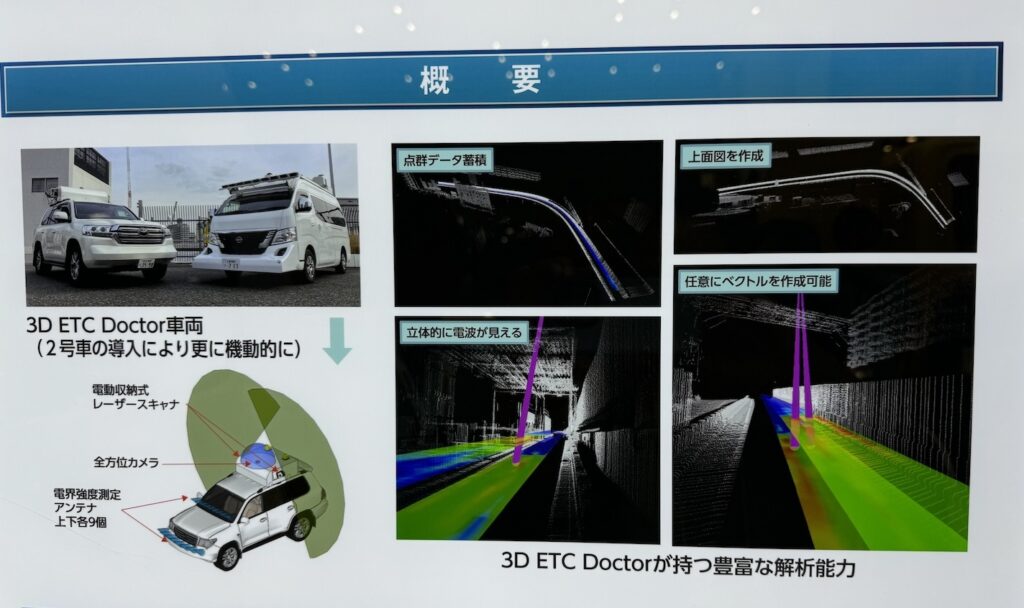

そんなETCの電波環境は定期的に調査、点検されているのをご存知だろうか。ハイウェイテクノフェア2024では、ETCの電波状況を測定する装置や測定車が展示されていた。出展業者は首都高ETCメンテナンスという企業で、その名の通り、首都高速のETC関連の保守管理を主に行なう関連会社のようだ。

目に付いたのは日産キャラバンをベースにした3D ETC Doctor(3D電界強度測定車)だ。これはルーフに全方位カメラとレーザースキャナを備え、延長されたフロントバンパーとフロントウインドーの上部にバイザー状にそれぞれ9個ずつ電界強度を測定するアンテナが組み込まれている。

実はこの測定車は2号車で、初号機はランクルがベースであったが、ワンボックスとしたことでより車内が広く測定作業などが行いやすくなったようだ。

この測定車が開発される前は、夜間に道路を交通規制してアンテナを色々な位置に持っていって電波強度を測るなど、非常に手間がかかる割に精度やデータの応用性なども低かったらしい。

しかし3D ETC Doctorが開発されてからは、日中に一般車両と一緒に走行しながら電波強度や反射波、電波漏洩を測定し、レーザースキャナによる3D解析によって位置情報も正確になってより緻密な電波環境の分析が可能になった。今後はより安全で交通の障害にならない調査により、ETCの信頼性を維持していくことだろう。