トラックドライバーの平均給与がすべてのサラリーマンの平均と比べ、2割前後も低いことが話題となった。その原因は色々とあるが、構造的な問題が大きいとも言われている。

バブル期の日本では、様々な業種で札束が飛び交ったが、トラックドライバーたちの待遇も良かった。仕事は楽ではなかっただろうが、年収1000万円クラスは4トン車でも珍しくなかった。

トラックドライバーを何年か勤めて自己資金を作って事業を立ち上げ、ビジネスを成功させた人も多かったのだ。

ところが今やトラックドライバーの給与は他の業種より低いのである。それは物流の肥大化に伴う規制緩和による参入激増がひとつの原因だ。

白ナンバーの持ち込み車輌による過積載が問題視されることで、より多くのトラックが稼働すれば過積載は無くなると官僚は考えたのだろう。5台以上のトラックを抱えるトラック事業者が事業者ナンバー(緑ナンバー)を取得しやすくすることで、違法な白ナンバー営業を解消させようとしたのだ。

それはトラック事業者の爆発的な増加に発展し、過当競争によって運賃の値下げが競われ、ここからトラックドライバーの待遇が悪化していったのだ。

以前は仕事はキツいが頑張った分稼げるという職業だったトラックドライバーが、仕事はキツく稼げないという環境に変わってしまった。

さらに仕事量が増え、疲労による交通事故が起こると休憩を強制的に取らせるなど表向きは労働環境の改善を図る規制が加えられたが、肝心の待遇はそっちのけだった。

トラック事業者が急速に増えたことにより、物流業界に階層が生まれた。メーカーや販売業など大手企業である荷主側と直接請負できる大手や中堅業者に依頼が集中している状態から、仕事量が増えた大手企業は小規模なトラック事業者を下請けとして利用するようになるのだ。

別名「傭車」と呼ばれる下請けは、こうして確立していった。それ以前から下請けは存在していたが、よりそうした領域が増え、複雑化していったのだ。建設業でも同じような構造による下請け業者の存在がある。

メーカーなど大手の発注側にとって、あまりたくさんのトラック事業者を使い分けるのは発注業務や経理上の手続きが煩雑になってしまうため、担当者は敬遠したくなるものだ。毎回違うトラック事業者にその都度発注するのは面倒なだけでなくリスクもある。

そこで何社かに発注先を絞り、状況に応じて使い分けるようにするのだが、受注したトラック事業者も人員やトラックに余裕があり過ぎると、それはそれで収益を圧迫する。そこで余裕を持たせるには下請けの存在が不可欠になった。

幸い、トラック事業者は星の数ほど存在したから、下請けを確保するのも困ることはなかっただろう。ところが下請け構造が定着すると、そうした利点以外にも元請け側にはメリットが生じることになる。

それは自社では仕事をしなくても利益が出せる、ということだ。荷主側から受注した仕事をそのまま下請けに流せば、濡れ手に泡という構図が出来上がった。

さらに最近では荷物量が減ってくると、自社のトラックやドライバーを休ませてでも、下請けに仕事を回すようになってきた。自社のトラックを出さなければ消耗は防げるし事故などのリスクも減らせる。また下請けに仕事を回さなければ関係性が維持できなくなるという部分もあるだろう。

ともあれ、物流業界の下請け構造はどんどん複雑化していき、孫請け、3次請けなどの仕事が生まれ、そうなると単価も上昇しにくくなる。

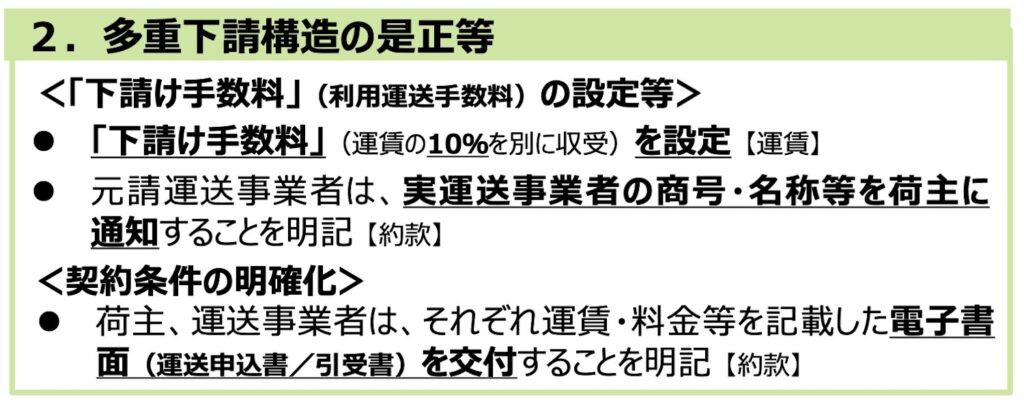

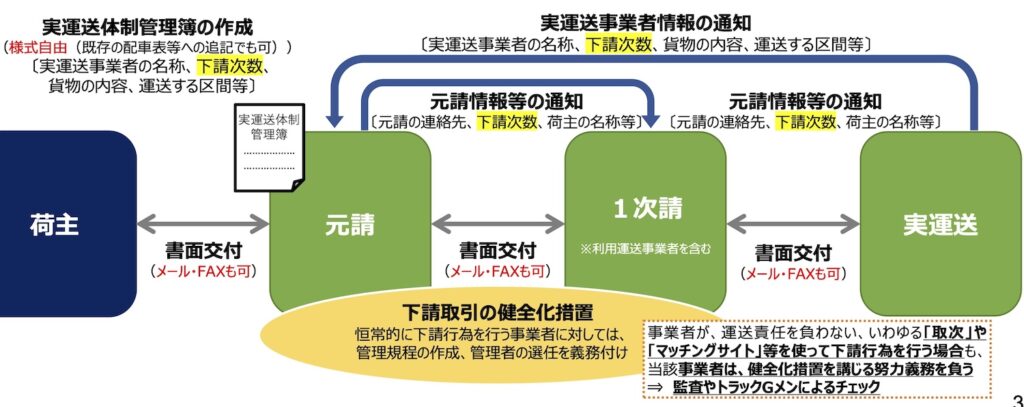

政府もこうした多重下請けがトラック事業者の収益を圧迫し、ドライバーの待遇改善への障害になっていることは認めている。そのため下請け構造にも規制を加えることを検討しているようだ。

しかし前述のように大企業の荷主側にとっては、小規模なトラック事業者と直接請負契約を結ぶのは仕事が煩雑になりリスクも高まるだけだ。

現在、オープンネットワークで荷主とトラックをマッチングさせるサービスなども広がっているが、それらは単発の仕事であり、流動的で極めて不安定である。今後は運送業務を仲介するビジネスも充実していくだろう。それは下請けとは違い、真っ当な運賃が保証され、ドライバーの待遇改善につながっていくことを望みたい。