共同配送の枠組み作りが急速に進んでいる。これまで生産工場は生産ペースに合わせて材料の入荷や商品の出荷をコントロールしたいため、時間の自由度が高い個別配送にこだわってきたところが多い。だが燃料費や人件費の上昇などトラック事業者側のコストアップによる値上げ交渉にも強気で首を縦に振らなかったメーカーや問屋、倉庫業者なども、ようやく事態の深刻さが伝わってきて、交渉に応じてくれるところも見え始めたようだ。

いわゆる物流2024問題でトラック輸送の輸送量は限界を迎えることになった。これまで残業や無駄な荷待ちによって輸送できていた仕事も、細部まで見直すことが必要になってきた。これからは輸送の効率を高めていくことが求められる。それは荷待ち時間の短縮や付帯作業の確認だけでなく、あらゆる部分で連携を強めていくことになる。そのひとつが共同配送だ。

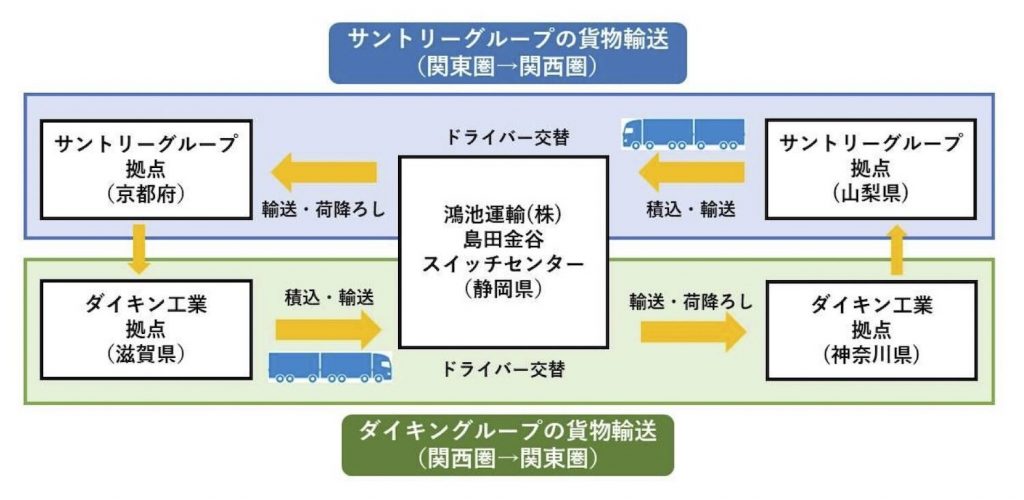

共同配送とは、文字どおり複数の荷主が1台のトラックを共有して荷物を配送すること。これまでは大手の製造業などで非競合分野の業種が実施することはあっても、中小企業は連携をとる工程が負担となることが障害で、なかなか実現の見通しが立たなかった。

どこも自社の都合だけで荷物を運んでもらった方が、出荷や入荷の計画を立てやすいから、その前後の仕事のスケジュールも組みやすい。要は荷主側の担当者がシンプルに考えやすいから、個別配送を好むという事情が大きい。しかも中小のトラック事業者はこれまで無数に存在した。だから自社の都合に合わせて運んでくれるトラックを探すのも苦労しかった。実際、価格交渉や付帯作業への要望(有料化や相手先作業化など)を伝えると「じゃあ他所に頼むよ」と打ち切られてしまうケースも少なかったのは事実だろう。

そのため価格競争となるだけで、とてもじゃないが共同配送を進めることにはつながらなかった。しかし、鉄道やバスの減便が注目されているように、トラックもドライバーの実質的な稼働時間が制限されることによって、輸送量が減少してしまう。

つまり、これまで運べたものが運べなくなる。翌日には着荷していたものが、翌々日以降になるという事態が発生しているのだ。これを解決するための手段はいろいろある。翌日配送を諦めるのも選択肢のひとつだ。しかしスピードや確実性を売りにしていた物流業者やECサイトには抵抗感も根強いようだ。

一方、個別配送でなければ難しい荷物もある。冷凍食品やチルド食品は温度帯が異なるから難しい。また、宅配便のような小口配送やコンビニ配送のように、異なる温度帯の荷物を混載するケースは、積載率などは考えずに多目的に使えるようデザインされているから成り立っている。たくさんの荷物を一度に運ぼうと思うと、異なる温度帯の荷物は難しいのが現状だ。しかし同じ温度帯の荷物をマッチングさせればいいのだから、冷凍食品メーカー同士など組み合わせを考えて、今後は実現するケースが出てくるだろう。