物流2024問題がまだまだ騒がれている。トラックドライバーの残業時間がより厳格に規制されて、これまでと同じ時間働けなくなったため、結果としてトラックの稼働時間も減っている。

いままでは個別配送でもコスト追求、しかし今後は現実問題として運べなくなる可能性も出てきたのだ。強気だった荷主も、運賃の値上げか共同配送のどちらかを選ばなければならなくなってくる。いや共同配送とていままでと同じコストで運べるとは限らない。これから人件費も車輌コストも燃料代もすべてが上昇していくことは間違いない。

実際には共同配送を行なおうとした際、重要なのはどう荷主同士をマッチングさせるか、ということになる。食品工場同士で温度帯も同じ、運ぶ方向や時間帯が同じであればマッチングは容易だが、そんな好条件ばかりが揃うわけがない。これまで自社の製品だけを積み込んで運べていた企業にとっては、運べる量に合わせて生産量を調整したり、工場内で保管するスペースを確保する必要が出てくるかもしれない。それか個別配送で十分な運賃を払うしか対策はないだろう。

半導体産業が生産を受託する一番下流のファウンドリ(工場)側が実権を握り、コストや生産ペースをコントロールしている。これはいままでのモノづくりでは考えられなかったことだ。しかしファウンドリが引き受けてくれなければ半導体は作れない。ファブレスメーカー(生産設備を持たないメーカー)が多い半導体業界ならではの構造が、こうした力関係を築き上げたのだが、同じことは物流でも起こりうる。

いままではとにかくスピードが最優先で、そのうえで安く運ぶトラック事業者に仕事が割り当てられていった。だから価格競争になり、トラック事業者は「仕事は得られても利益は薄く、働くほど生活は苦しい」という事態に陥ってしまいやすい。

参入の自由化により増えすぎたトラック事業者は、この物流2024問題に対応できず廃業や合併するケースも増えている。つまりトラック事業者の数が減っていくと、スピードとコストを最優先した物流は成り立たなくなっていくのだ。

これまで以上に仕事の組み合わせ方、ルートの選び方が重要になってくるだろう。トラックドライバーの仕事も複雑化していくかもしれない。けれどもそれで利益が上がり、ドライバーの待遇が改善されるなら、挑戦する価値があるのではないだろうか。

個別配送で価格交渉を重ねるより、共同配送サービスの展開をアピールして、その価格の安さと手軽さを売り込むのだ。面倒だと思っていた共同配送が今や新しいサービスで、簡単な手続きでコストを抑えた物流を可能にするとイメージされるようになれば、共同配送の普及は一気に進むはすだ。

そのためには荷主同士をいかにマッチングさせるかが大事。最新のサービスではAIを使って荷物を混載させる組み合わせを最適化するものも登場している。物流DX(デジタルトランスフォーメーション)を代表するサービスのひとつと言っていい。

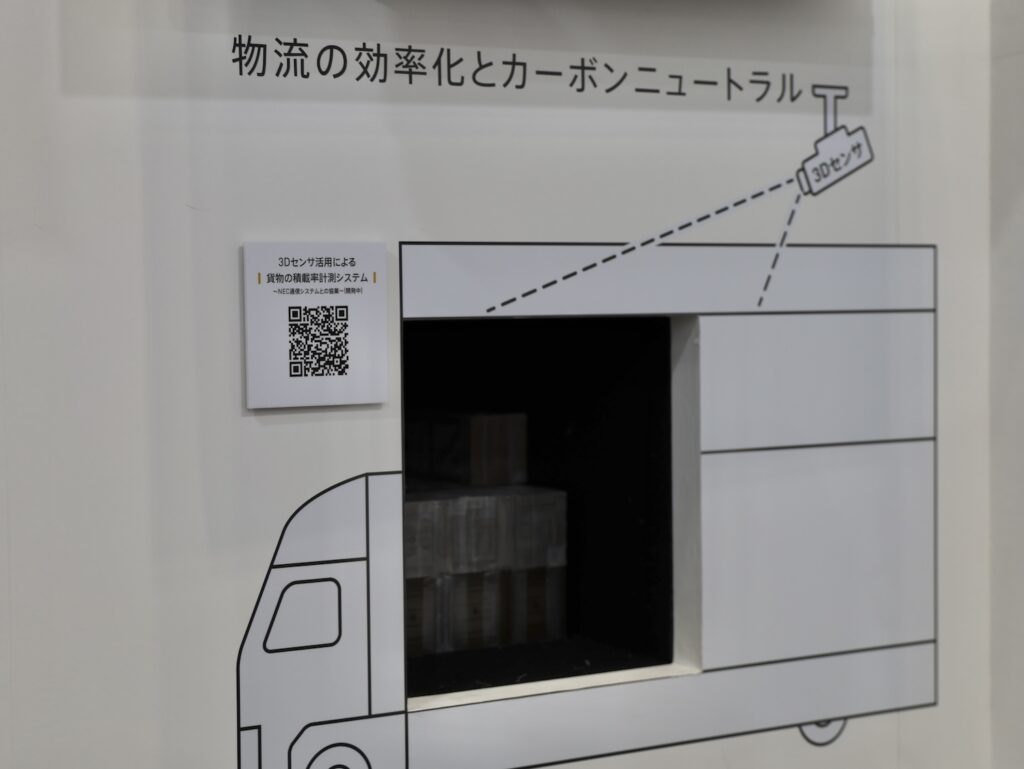

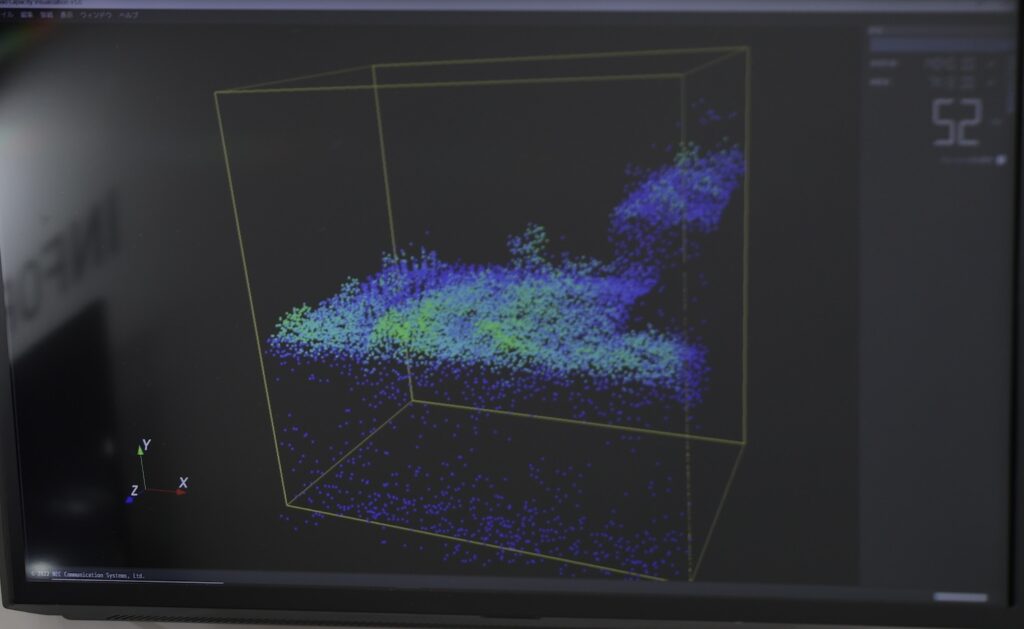

最大積載量から積荷が何割に達しているか、自動で判断してくれるツールも開発されている。積載率が5割未満で運んでいるトラックが大半という現状は、まだまだトラックの運輸力を活かし切っていない、という見方もできるのだ。